di Liliana Cerqueni

Solo i piedi gli ricordano la sua dimensione umana, per il resto la mente vola, libera da qualsiasi impiccio e problema, alta sopra tutto e tutti come se avesse ali gigantesche su cui contare. Un Icaro privilegiato le cui ali non si sciolgono facilmente in volo ma resistono, si potenziano, acquistano stabilità e forza man mano che il viaggio procede. Nomen omen, nel nome il destino. Per Vittorio ogni viaggio è una scoperta e una sfida, un piacere, un rincorrersi, raggiungersi, superarsi. Una gara con se stesso in cui misurarsi e conoscersi passo dopo passo, falcata dopo falcata, metro dopo metro, per 42 chilometri e 195 metri. Il traguardo è dentro di sé, il percorso è un unico lungo pensiero che lo accompagna fino alla fine, tra sottile sabbia del deserto, asfalto metropolitano, massi pericolanti, ghiaia scivolosa, permafrost di ghiaccio perenne, morbida erba e pietre millenarie. Quello che conta è correre, con le gocce di sudore che appannano gli occhi, i tendini che sembrano corde di archi pronti al lancio, le scarpe consumate e la testa sgombra dalla zavorra che tiene tutti noi incatenati alle nostre preoccupazioni e fobie. Non è più la folla che conta, quelle decine di migliaia di spettatori che le prime volte scatenavano un effetto esaltante, condizionavano il ritmo e determinavano il passo, distribuiti tra due coloratissime, interminabili file laterali che gridano, incitano, applaudono: quello che conta ora è correre, correre e basta.

Quella volta a New York, la gente lo aveva sostenuto mentre incespicava tra dolorosissimi crampi alternati a scatti e riprese. Era partito la mattina prestissimo, sembrava ancora notte, vestito a strati per il freddo. Si sarebbe tolto gran parte degli indumenti, come tutti, man mano che la temperatura corporea glielo avesse consentito, gettando giacche a vento, felpe, guanti, scaldamuscoli dove capitava sul percorso. Sarebbero stati raccolti dall’organizzazione e distribuiti in beneficienza nei quartieri più poveri. Ponte di Averrazzano, Brooklin, Queen, Bronx, Harlem e infine un unico grande confluire in Central Park, mentre i piedi reclamano riposo e la testa, al contrario, correrebbe all’infinito. Un colossale business in quell’enorme, inarrestabile, futuristica Città Senza Tempo, la Grande Mela, dove questo atteso appuntamento è diventato un fenomeno di massa da esibire, un ‘io c’ero’ senz’anima e passione.

L’anima e lo spirito sono rimasti eventualmente a Boston, uno spicchio del Vecchio Mondo americano che odora ancora di coloni puritani e pionieri, fortune costruite dal nulla, bastimenti carichi di tè e botteghe di abili commercianti, accademie ed architetture vittoriane, modernissimi ponti e tunnel sottomarini, balene e delfini visibili da riva, che popolano l’ Atlantico e seguono curiosi i pescherecci.

Se la merita, Boston, la più antica e prestigiosa maratona della storia moderna! Una città umana, pronta ad accogliere a braccia aperte e a vivere questa lunghissima corsa come una cerimonia solenne. Una folta siepe di creature festanti che accompagna i maratoneti con sentimento e riconoscenza, che verrà colta improvvisamente, inaspettatamente, da un’ondata di orrore e deflagrazione. Un attentato che la lascia in ginocchio a piangere la brusca, brutale interruzione di quella magia che univa sportivi e gente comune in un assolo. E’ il 15 aprile 2013 e Vittorio assiste muto, davanti alla tv lo scorrere delle immagini che riportano alle vie della città che lui conosce e che ha calcato, volando sorridente e sicuro solo tre anni prima.

Lui corre, corre. Corre all’alba, corre a mezzogiorno, al tramonto, la sera. Corre in qualsiasi condizione atmosferica che sia, incurante delle temperature, dei percorsi accidentati in montagna, affrontando i dislivelli, tra sentieri impervi e posti inusuali di una bellezza incredibile, dove si sente soltanto il fischio delle marmotte tra mughi e rododendri e qualche camoscio ti taglia il passo. Si allena quotidianamente e la corsa è il suo respiro, la sua vita. Non lo hanno dissuaso, massacrato e demolito nemmeno maratone come la Polar Circle Marathon, la Sahara Marathon e la Everest Marathon che, al contrario, lo hanno profondamente segnato nell’anima con tocchi indelebili. Territori estremi, inospitali, privi dei riferimenti comuni a cui siamo abituati, dove l’unica consapevolezza di chi li percorre è quella di essere così piccoli da scomparire davanti all’immensa assenza di orizzonte.

Quella volta nel Sahara, il Grande Vuoto, gli atleti erano partiti da Rimini alla volta di Oran-Tinduf ed erano stati alloggiati nei campi-rifugiati saharawi, popolo in esilio di cui si parla ancora troppo poco, nel deserto dell’Algeria al confine con Marocco e Mauritania. Ricorda ancora commosso la partenza del grande appuntamento in questa desolazione: un precario striscione ed un coro di bambini che intonavano l’inno alla Sahara Marathon, creato da loro. Un’unica voce limpida e dolcissima nel totale silenzio del deserto, che lo aveva accompagnato per tutto il percorso e lo accompagnerà per sempre, radicata nelle orecchie e nei ricordi. Sabbia, pietrisco, sabbia, pietrisco; la pista si snoda tra dune e lunghe distese piatte, segnata solo da sporadici cumuli di pietre costruiti per l’occasione perché la corsa, dopo i primi chilometri, diventa completa solitudine. Si solleva una tormenta di sabbia che ti investe inesorabile e ti fa sentire un microscopico granello in balìa di forze incontrollabili: bell’insegnamento per le nostre presunzioni, i deliri di onnipotenza, il bisogno di controllo totale sulle nostre azioni, le ambizioni sfrenate e l’attaccamento ai nostri irrinunciabili, futili, a volte ridicoli comfort!

In quel posto si trova solo carne di cammello e pane che assomiglia a carta vetrata ma anche tè, le tre tazze di tè che vengono offerte con tutta l’anima da questa gente che non possiede nulla, nemmeno il diritto di avere una terra propria: il primo tè, ‘amaro come la vita’, il secondo ‘dolce come l’amore’, il terzo ‘soave come la morte’.

Vittorio ricorda ogni attimo, ogni sensazione, ogni episodio delle sue corse e ne fa tesoro come fosse ogni volta una superba, ricchissima lezione di vita.

Quando racconta appassionatamente della Polar Circle Marathon si avverte il freddo come sensazione fisica reale, perché è il gelo, il vero protagonista di quella storia. Destinazione Groenlandia, un deserto di ghiaccio perenne ai confini del mondo e una luce irreale dalle mille sfumature. Alloggiavano negli hangar di in una ex base militare americana dove esistevano solo un pugno di edifici colorati e cani da slitta in attesa. Niente vegetazione, il nulla. I partecipanti erano pochissimi ma rappresentavano 10 nazioni: Australia, Brasile, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Inghilterra, Italia, Spagna e USA. Tutto era straniante anche per i maratoneti più esperti, a cominciare dalle scarpe con le grips per la neve ed il ghiaccio. Ci si doveva coprire, ogni centimetro di pelle doveva essere protetto perché il freddo non perdona. Quando era cominciata la corsa era calato improvvisamente uno scenario surreale, un alternarsi di ombre nere, verdi, blu e grigie che sfumavano, mutavano, ti avvolgevano in quella notte artica interrotta dall’esplosione dell’aurora boreale. E tra renne selvatiche, buoi muschiati, fragore dei crepacci nel ghiaccio vivo, avvallamenti di neve indurita, salite scivolose e discese insidiose, spuntava qualche raro Inuit che offriva acqua calda come ristoro. Ignorando il dolore dei crampi, Vittorio si era chiesto se la fine del mondo assomigliasse a quel paesaggio apocalittico in cui ogni istante è precario, dove la natura è uno degli ultimi lembi integri e l’uomo è solo un ospite indesiderato.

Da un angolo all’altro del mondo, ormai le grandi distanze non sembrano più così grandi.

L’incontro con Katmandu, tappa obbligata per la destinazione Everest Marathon, era stato sconvolgente. Rigagnoli di acqua putrida scorrevano dappertutto e ospitavano vacche sacre e bambini che chiassosamente sguazzavano, si dissetavano insieme e giocavano in quel liquido maleodorante. Tutto faceva pensare ad un enorme girone dantesco, dove un’umanità variegata e composita si muoveva nel traffico vertiginoso, tra edifici antichi e recenti, stupa e templi indu, zone di cremazione dei cadaveri e venditori di cibi e spezie ayurvediche , avvolti dai profumi intensi di tamarindo, zafferano e cardamomo. Avevano lasciato la città per affrontare lunghe e faticose notti insonni in quota, in preda al mal di montagna e ad un malessere generale senza nome, perché man mano che si saliva l’ossigeno nell’aria si riduceva. Il percorso era impervio: crepacci, valanghe, ponti fatiscenti su acque impetuose, passaggi difficili ed affanno, tanto affanno, fame d’aria. Era una lunga processione in fila indiana di atleti, insostituibili yak e preziosissimi sherpa, i veri eroi di quelle montagne che trasportavano sulle spalle ogni tipo di bagaglio, merce, oggetto. Vittorio ricorda ancora l’incontro con un ragazzino con il carico di 50 kg sulla schiena ed un altro portatore con una pesante stufa sulle spalle, vestiti di piumino e berretto, accompagnati da pantaloncini corti e infradito. Popoli strani, all’occhio occidentale, resistentissimi, capaci di fatiche immani, grandi silenzi e una saggezza atavica che li segue ogni attimo delle loro esistenze sul Tetto del Mondo, rendendoli forti ed in grado di sopravvivere in condizioni proibitive. Si continua a salire inesorabilmente, fermandosi solo nelle tappe previste per i controlli. Non si digerisce, l’organismo perde peso per il consumo delle riserve e la mancanza di ossigeno si fa sentire sempre di più. A 5545 m di altitudine, la meta prevista, la quantità di ossigeno si riduce al 50% e tutto rallenta, perfino la capacità di scandire le parole. Di notte, nelle tende arriva il rumore inquietante, a volte vicinissimo, dei crepacci che improvvisamente si aprono, rombi nefasti e cupi: lunghe e profonde ferite nella montagna che travolgono, schiacciano e ingoiano chiunque si trovi sulla loro traiettoria. Un giorno, raccontano Vittorio e i compagni, furono testimoni del recupero dei corpi di 5 scalatori morti in questo modo e solo due settimane prima ben 10 alpinisti avevano subìto la stessa sorte. La montagna reclama il pasto quotidiano, la montagna vuole le sue vittime sacrificali, la montagna chiede il pegno. L’altra faccia della montagna, la montagna matrigna.

Dopo quella maratona nulla era più lo stesso: un viaggio fisico, mentale e spirituale unico. Vittorio ne parla ancora con emozione e racconta delle file di bandierine di tessuto colorato, del presunto scalpo di Yeti custodito gelosamente nel monastero di Kunde-Khumjung, dei mantra che ti rimangono nel cervello regalandoti calma, dolcezza e serenità. Parla ancora dei monaci tibetani, sorridenti e amichevoli uomini di pace, con i loro colori: rosso granata-compassione, giallo senape-saggezza.

Corri uomo, corri!

Corri e prega a modo tuo. A Gerusalemme i chilometri ed i pensieri si fondono con una sorta di preghiera, un rivolgersi a Qualcuno nella piena consapevolezza che là è un Dio con nomi diversi. Si respirava una palpabile aria di tensione fin dall’arrivo, quando si era appreso dell’attentato a soli 150 m. dall’Hotel in cui lui alloggiava con i suoi compagni. Era una sensazione di disagio e malessere che induceva a scrutare intorno, controllare, guardarsi alle spalle inquieti, tesi. Gli attentati, improvvise ondate di morte che ti carpiscono in un attimo, senza preavviso, senza segnali, senza un dove ed un quando che tu possa anticipare. La morte arriva e miete random, bambini, uomini e donne devastando e smembrando tutto. A Gerusalemme l’evento maratona travalica l’aspetto sportivo e diventa un appuntamento significativo sotto l’aspetto simbolico. Aprono la corsa tre apripista: un musulmano, un cristiano ed un ebreo, indossando una T-shirt con la scritta “ tre religioni e un solo Dio”. Corre anche il sindaco della città, mescolato a quella moltitudine di partecipanti impazienti di percorrere angoli, spazi e paesaggi suggestivi, piantonati attentamente da attrezzatissimi soldati con i mitra spianati e l’occhio vigile. E quando si corre su quelle strade, ci si rende conto di come in quel fazzoletto di terra la storia di Ebrei, Musulmani, Armeni, Cristiani si sia coagulata in tanta grandezza, sofferenza, dolore, ma anche fede e volontà di sopravvivenza.

Ed ecco la Great Wall Marathon, la maratona sulla Grande Muraglia. L’idea di percorrere un piccolo pezzetto di quest’opera mastodontica elettrizza. E’ l’ 8.08.2008 ore 8.00. L’8, portafortuna cinese.

La imponente costruzione si snoda sinuosa come un serpente, avvolta da foschia, imponente come un drago, signorile come l’imperatore, calpestata da milioni e milioni di piedi, vegliata nella storia da occhi attenti, baluardo a perdita d’occhio contro il nemico mongolo. Salite e discese incessanti, scandite da rampe e scalini alti anche 40-50 centimetri ma non importa, stai correndo sulla Grande Muraglia e questo ti dà carica. Il percorso circostante è uno spaccato di vita agreste: vegetazione fitta, villaggi rurali, contadini e carretti, galline scheletriche, scoli a cielo aperto, zappatori, ambulanti, spaccapietre e tanti bambini. Si ha l’impressione che il tempo si sia fermato. Un contadino accovacciato sul percorso offre a Vittorio una banana, mentre altri guardano indifferenti questo scorrere di maratoneti dedicando loro appena uno sguardo. Le attenzioni ci saranno all’arrivo, in presenza di tutte le autorità del caso. Solo 5 italiani in questa maratona dalle rievocazioni storiche imponenti: 5 italiani, di cui 3 trentini, un bergamasco ed un coriaceo friulano.

“Alla centesima smetto.” ha dichiarato più volte Vittorio, ma nessuno ha mai creduto perchè tutti hanno capito che quella corsa è vita, è fuga da qualcosa verso qualcos’altro. E non sentiamo forse un po’ tutti, la necessità, la voglia di fuggire, nelle pieghe più profonde e stropicciate della nostra vita, quando più nulla è lineare, ordinato e rassicurante? Quando gli eventi ti raggiungono e ti sommergono per un attimo? Fuga da se stessi per incontrarci sotto aspetti nuovi, riscoprirci diversi, più resistenti, coraggiosi e padroni delle nostre ali.

Si festeggia la maratona numero 100 in una miniera di sale nell’ex Germania dell’Est, presso Erfurt. Dai 5545 m sull’Everest, si precipita a 500 m di profondità, nelle viscere della terra. La Kristallmarathon richiede casco e lampadina frontale per percorrere cunicoli, camminamenti e passaggi nell’aria secca che prosciuga in un attimo. Nella Seconda Guerra Mondiale questo luogo era un deposito di tesori d’arte, documenti importanti e 220 tonnellate di lingotti d’oro, le riserve auree della Banca Nazionale di Berlino. Scoperto e bloccato dalle truppe americane, questo tesoro fu esaminato anche da Eisenhower stesso. La DDR secretò successivamente il sito, che fu riaperto e reso accessibile solo dopo la caduta del Muro.

Ed ecco che la maratona diventa inevitabilmente un percorrere la Storia e fa riemergere tutto quello che i luoghi hanno visto, vissuto, sofferto, raccontato o taciuto.

Lisbona, Siviglia, Atene, le cascate del Niagara, Vienna, Berlino, Zurigo, Lubiana, Praga, Tokyo…: il maratoneta corre e respira la storia di quelle strade, di quelle pietre, la fa sua.

Ce ne sono state molte altre, dopo quella centesima che avrebbe dovuto segnare la fine di un percorso di strada e di vita. Anche i più scettici ormai si sono arresi all’evidenza: una lunga maratona senza fine. L’ultima prova titanica è stata quella delle 7 maratone in 7 giorni in Piemonte, chissà quali altri posti nel mondo lo aspettano…

Corri, uomo, corri con i tuoi piedi veloci un passo dopo l’altro, leggero.

Liliana Cerqueni

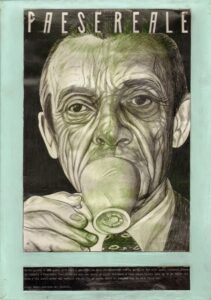

Ogni giorno politici, sociologi economisti citano un fantomatico “Paese Reale”. Per loro è una cosa che conta poco o niente, che corrisponde al “piano terra”, alla massa, alla gente comune. Così il Paese Reale è solo nebbia mediatica, un’entità demografica a cui rivolgersi in tempo di elezioni.

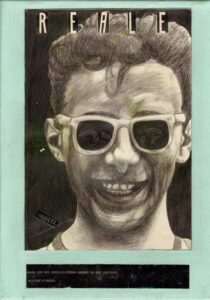

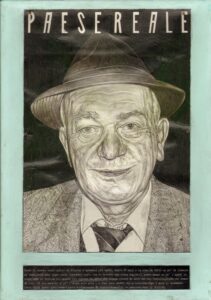

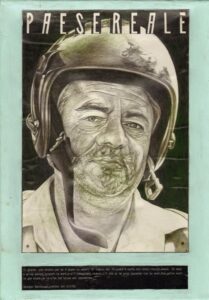

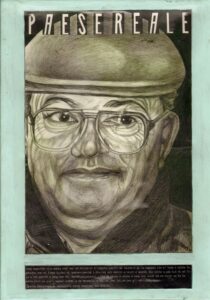

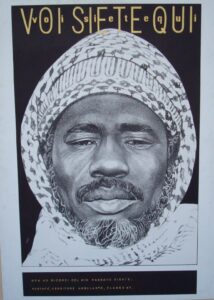

Ma di cosa e di chi è fatto veramente il Paese Reale? Se ci pensi un attimo, il Paese Reale siamo Noi, siamo Noi presi Uno a Uno. L’artista polesano Piermaria Romani si è messo in strada e ha pensato a una specie di censimento. Ha incontrato di persona e illustrato il Paese Reale. Centinaia di ritratti e centinaia di storie.

(Cliccare sul ritratto e ingrandire l’immagine per leggere il testo)

PAESE REALE

di Piermaria Romani

Cari lettori,

dopo molti mesi di pensieri, ripensamenti, idee luminose e amletici dubbi, quello che vi trovate sotto gli occhi è il Nuovo Periscopio. Molto, forse troppo ardito, colorato, anticonvenzionale, diverso da tutti gli altri media in circolazione, in edicola o sul web.

Se già frequentate queste pagine, se vi piace o almeno vi incuriosisce Periscopio, la sua nuova veste grafica e i nuovi contenuti vi faranno saltare di gioia. Non esiste in natura un quotidiano online con il coraggio e/o l’incoscienza di criticare e capovolgere l’impostazione classica di questo “giornale” .

Tanto che qualcuno si è chiesto se i giornali ancora servono, se hanno ancora un ruolo e un senso i quotidiani. Arrivano sempre “dopo la notizia”, mettono tutti lo stesso titolo in prima pagina, seguono diligentemente il pensiero unico e il potente di turno, ricalcano in fotocopia le solite sezioni interne: politica interna, esteri, cronaca, economia, sport… Anche le parole sembrano piene di polvere, perché il linguaggio giornalistico, invece di arricchirsi, si è impoverito. Il vocabolario dei quotidiani registra e riproduce quello del sottobosco politico e della chiacchiera televisiva, oppure insegue inutilmente la grande nuvola confusa del web.

Periscopio propone un nuovo modo di essere giornale, di fare informazione. di accostare Alto e Basso, di rapportarsi al proprio pubblico. Rompe compartimenti stagni delle sezioni tradizionali di quotidiani. Accoglie e riconosce uguale dignità a tutti i generi e a tutti linguaggi: così in primo piano ci può essere una notizia, un commento, ma anche una poesia o una vignetta. Abbandona la rincorsa allo scoop, all’intervista esclusiva, alla firma illustre, proponendo quella che abbiamo chiamato “informazione verticale”: entrare cioè nelle “cose che accadono fuori e dentro di noi”, denunciare Il Vecchio che resiste e raccontare Il Nuovo che germoglia; stare dalla parte dei diritti e denunciare la diseguaglianza che cresce in Italia e nel mondo. Insomma: un giornale non rivolto a questo o a quel salotto, ma realmente al servizio della comunità.

Con il quotidiano di ieri – così si diceva – oggi “ci si incarta il pesce”. Non Periscopio, la sua “informazione verticale” non invecchia mai e dal nostro archivio di 50.000 articoli (disponibile gratuitamente) si pescano continuamente contenuti utili per integrare le ultime notizie uscite. Non troverete mai, come succede in quasi tutti i quotidiani on line, le prime tre righe dell’articolo in chiaro… e una piccola tassa per poter leggere tutto il resto.

Sembra una frase retorica ma non lo è: “Periscopio è un giornale senza padrini e senza padroni”. Siamo orgogliosamente antifascisti, pacifisti, nonviolenti, femministi, ambientalisti. Crediamo nella Sinistra (anche se la Sinistra non crede più a se stessa), ma non apparteniamo a nessuna casa politica, non fiancheggiamo nessun partito e nessun leader. Anzi, diffidiamo dei leader e dei capipopolo, perfino degli eroi. Non ci piacciono i muri, quelli materiali come quelli immateriali, frutto del pregiudizio e dell’egoismo. Ci piace “il popolo” (quello scritto in Costituzione) e vorremmo cancellare “la nazione”, premessa di ogni guerra e di ogni violenza.

Periscopio è quindi un giornale popolare, non nazionalpopolare. Un quotidiano “generalista”, scritto per essere letto da tutti (“quelli che hanno letto milioni di libri o che non sanno nemmeno parlare” F. De Gregori), da tutti quelli che coltivano la curiosità, e non dalle élite, dai circoli degli addetti ai lavori, dagli intellettuali del vuoto e della chiacchiera.

La redazione e gli oltre 50 collaboratori scrivono e confezionano Periscopio a titolo assolutamente volontario; lo fanno perché credono nel progetto del giornale e nel valore di una informazione diversa. Per questa ragione il giornale è sostenuto da una associazione di volontariato senza fini di lucro. I lettori – sostenitori, fanno parte a tutti gli effetti di una famiglia volonterosa e partecipata a garanzia di una gestitone collettiva e democratica del quotidiano che si finanzia, quindi vive, grazie ai liberi contributi dei suoi lettori, amici e sostenitori. Accetta e ospita sponsor ed inserzionisti solo socialmente, eticamente e culturalmente meritevoli.

Nato 10 anni fa con il nome Ferraraitalia già con una vocazione glocal, oggi il quotidiano è diventato Periscopio e naviga già in mare aperto, rivolgendosi a un pubblico nazionale e non solo. Non ci dimentichiamo però di Ferrara, la città che ospita la redazione e dove ogni giorno si fabbrica il giornale. Ferraraitalia continua a vivere dentro Periscopio all’interno di una sezione speciale, una parte importante del tutto.

Oggi Periscopio conta oltre 320.000 lettori, ma vuole crescere e farsi conoscere. Dipenderà da chi lo scrive ma soprattutto da chi lo legge e lo condivide con chi ancora non lo conosce. Per una volta, stare nella stessa barca può essere una avventura affascinante. Buona navigazione a tutti.

Tutti i contenuti di Periscopio, salvo espressa indicazione, sono free. Possono essere liberamente stampati, diffusi e ripubblicati, indicando fonte, autore e data di pubblicazione su questo quotidiano.

Francesco Monini

direttore responsabile

Chi volesse chiedere informazioni sul nuovo progetto editoriale, può scrivere a: direttore@periscopionline.it