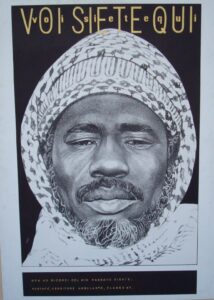

«Illuminare è più che risplendere soltanto», affermava Tommaso d’Aquino [Qui] chiamato “Doctor angelicus“ – dove l’aggettivo indica la qualità della persona – per la limpidezza e mitezza della sua vita. Il suo maestro Alberto Magno [Qui], leggendo alcuni suoi testi disse profeticamente: “Noi lo chiamiamo bue muto, ma egli con la sua dottrina emetterà un muggito che risuonerà in tutto il mondo”.

Di Dio parlava con tenerezza filiale, e dal modo con cui parlava del Cristo Verbo incarnato scaturiva una forza che dava coraggio e rincuorava la fede dei suoi studenti; e chi ne ascoltava i sermoni percepiva la presenza rinnovatrice dello Spirito Santo.

Solo di recente fu chiamato anche “Doctor communis“, non solo per la vastità della sua opera, ma per l’ampiezza della sua ricerca filosofica, antropologica, culturale aperta all’alterità, in ascolto dei cambiamenti e della cultura del suo tempo, dalla quale seppe cogliere il meglio con vera onesta intellettuale, tanto da studiare non solo il pensiero e le opere di Aristotele, ma persino quello dei suoi commentatori arabi.

L’attributo communis allude altresì alla capacità inclusiva di Tommaso, in grado di tenere insieme differenti prospettive con un metodo di analisi e successive sintesi di carattere dialettico, questionante e rispondente. Le quaestiones disputatae erano quegli esercizi che i docenti davano agli studenti per formarli a un metodo e per verificare la loro preparazione su problemi teologici o sul diritto. Non meraviglia dunque che egli sia ricordato anche nei documenti sulla formazione ed educazione dell’ultimo dal Concilio (Presbyterorum ordinis, 16; Gravissimum educationis,10).

Anche Tommaso si incamminò nel nuovo corso riformatore della Chiesa inaugurato da Francesco e da Domenico di Guzmán [Qui]. E facendosi frate di quest’ultimo scelse, nonostante la contrarietà dei familiari, di far parte in uno dei rami in cui si diversificò il movimento dei mendicanti sorti tra il XII ed il XIII secolo: i Domenicani, che comportava la rinuncia ai beni, il voto di povertà per gli individui e per i conventi e il mendicare.

La svolta innovativa degli ordini mendicanti [Qui] fu proprio quella di fare della contemplazione la sorgente e il nutrimento della predicazione evangelica, l’anima dell’azione evangelizzatrice e pastorale. Un esserci tra la gente, tra le comunità cristiane, nella società, tra i poveri, ma anche nelle univesitas studiorum, come fu poi per Tommaso a Parigi.

L’umanità delle persone e i loro vissuti, le loro storie sono così luoghi e fonti di rivelazione, di contemplazione; avviano processi di trasformazione per il pensiero e l’azione. “Loci theologici” li chiamarono nel Cinquecento (Melchior Cano [Qui]): luoghi in cui essere incrociati dalla presenza del Dio nascosto, per trovarsi faccia a faccia con l’Altro e gli altri, per ascoltare, sentire, pensare, agire.

Lì l’umanissimo Evangelo di Gesù «Astro incarnato nell’umane tenebre» (G. Ungaretti) sta dentro ogni vicenda e ogni umano patire e gioire. Vangelo antico e sempre nuovo e, aggiungerebbe Papa Giovanni, vi sta al modo di una fontana di villaggio: luogo sorgivo di gratuità e di contemplazione per tutti e che fa incontrare tutti pur nella diversità delle loro provenienze e pensieri: cercatori e assetati di senso: «Gesù levatosi in piedi esclamò ad alta voce: “Chi ha sete venga a me e beva: fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo seno”» (Gv 7,38).

Così il vangelo prima va ascoltato, contemplato, pregato e fatto risplendere nel vissuto della propria vita, poi annunciato per illuminare i nostri passi in cammino con i fratelli e le sorelle.

Di qui l’espressione di Tommaso «Illuminare è più che risplendere soltanto». Con essa egli ci dice che la fede è contemplazione in atto, sicché non deve solo risplendere ma illuminare. Gesù stesso – continua l’Aquinate – scelse per sé questa vita, sintesi di contemplazione e azione, perché essa testimonia la sovrabbondanza del mistero di Dio e svela il segreto della missione tra le genti.

Così anche Tommaso è concorde con Francesco nel seguire e fare proprio ciò che Cristo stesso scelse per sé: una contemplazione in via, una itineranza mistica nel mondo, sintesi di contemplazione e azione, poiché tale via, che porta quel vangelo da cui si viene portati, presuppone «l’abbondanza della contemplazione».

Anzi il Vangelo è «contemplazione che salva». E, se domandassimo a Tommaso «Come si contempla il Vangelo», egli risponderebbe: «Raccogliendo in cuore un versetto». E se lo interrogassimo ancora su un’altra questio ancor più profonda: «Vi è qualcosa di più grande della stessa contemplazione della vangelo?», egli risponderebbe senza esitazione «Contemplata aliis tràdere». La grandezza sta nell’offerta, nel dono, nella consegna di questo vangelo contemplato agli altri: «Come illuminare è più che risplendere soltanto, così comunicare agli altri il vangelo contemplato è più che il solo contemplare» (Summa theologicae, IIa IIae q.188, a 6).

Il primo passo allora per parlare di Dio, per dire le parole del vangelo è il silenzio, come presenza a Dio e al mondo, il silenzio della contemplazione, perché, come diceva sant’Ireneo di Lione [Qui]: «Dal silenzio del Padre viene la Parola del Figlio».

La contemplazione è il luogo dei ritrovamenti di senso, via per ritornare dagli smarrimenti di noi stessi e degli altri. Da essa si attingono quelle potenzialità ed energie evangelicamente sovversive, per non lasciarsi imprigionare dall’indifferenza e per lottare contro l’ingiustizia. Per essa si dischiude il mistero dell’I care, che traduce non solo il “mi sta a cuore”, mi è caro, ma risuona in profondità come il “mi sta nel cuore”, l’altro mi è caro nel cuore.

La contemplazione genera la fede. Per essa si scopre, infatti, l’autenticità di ciò che è veramente affidabile, degno di fiducia in se stessi e negli altri. È dunque uno stare come sulla soglia, tra un dentro e un fuori, attratti verso l’interno dal ‘risplendere’ del mistero contemplato e spinti fuori, mandati a ‘risplendere davanti’, ad illuminare appunto.

La narrazione evangelica è esplicita: «Li chiamò perché stessero con lui e per mandarli» (Mc 3,13-19) e ancora: «Voi siete la luce del mondo; non si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così “risplenda la vostra luce davanti agli uomini”, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli» (Mt 5,14-16)

‘Risplendere’ ed ‘illuminare’ formano così una sinapsi spirituale e carnale insieme; un punto di contatto generativo, una scintilla di creatività e responsabilità tra la libertà del vangelo e il suo pluriforme donarsi e le nostre libertà a lui rispondenti ed il loro attuarsi nella trasmissione del dono con gli altri.

Contemplare è raccogliersi in unità, è stare a tu per tu con il vangelo, è coltivare i legami interiori come la terra a cura delle radici. E poi articolare le parole e la scrittura nelle loro molteplici ramificazioni, nel loro darsi germinale, aurorale in un annuncio o in un testo di cui, una volta affidato ad altri, non appartiene più agli autori, ma è come seme gettato, generosamente, prodigalmente a tutti, che germinerà a suo tempo secondo i terreni in diversi alberi, fiori e frutti.

Contemplare è allora, in modo eminente, luogo di un riceversi e consegnarsi, accogliere ed essere accolti e consegnati alla vita. La contemplazione ci consegna all’alterità dentro e fuori di noi. Il verbo tràdere, da cui il termine ‘tradizione’, ha pure il significato di consegnare nelle mani di qualcuno, e nei vangeli è riferito alla passione di Gesù:

«Mentre si trovavano insieme in Galilea, Gesù disse loro: «Il Figlio dell’uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini (Mt 17,22) e Paolo nella lettera ai Romani scrive: «Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? (Rm 8,32). Non si potrà allora anche dire: “Contemplare voce del verbo amare”.

Per questo la contemplazione ci dà prima di ogni parola la consegna del silenzio. Ma essa ci consegna ad un tacere palpitante, cordiale, poiché solo da un “battito di cuore” sgorgheranno le parole per vivere, siano esse parole evangeliche o quelle accese nel crogiuolo dei mistici o dei poeti.

Parole poi come le acque di fiumi carsici che, ascoltando in silenzio le narrazioni del sottosuolo e mescolandosi con esse siano capaci, custodendone la memoria, di attraversare i sotterranei di storie dimenticate, occultate e fatte tacere dentro abissi di insensatezza e di empietà per riaccendere di nuovo scintille di “intermittente” speranza.

Massimo Cacciari, ricorrendo il centenario della nascita del poeta Andrea Zanzotto, in conclusione al convegno internazionale sulla sua figura, ha ricordato che «il poeta deve attraversare tutto l’inferno della storia» e la poesia «deve andare oltre il tempo storico, attraversando tutto il dolore e poi cercando di salire… La parola poetica attraversa il dolore del proprio tempo e la tragedia che è la storia per far cenno a un possibile che non è. Per vedere nella realtà presente scintille, faville di una disperata speranza. Questo secondo me – continua Cacciari – è Zanzotto nel suo linguaggio, nella sua forma e nella sua sintassi, in questo metro che è ‘tutto un batticuore’ come diceva Montale. Un cuore che batte per tentare di trovare la parola che faccia cenno a un possibile oltre il tempo storico presente».

Così nella contemplazione, come nella poesia, affiora la necessità di reperire un senso ulteriore all’insensatezza, un ripristinare la comunicazione e riaprire il coraggio di muovere la libertà all’azione.

Mi impressiona sempre leggere di nuovo un testo di Gregorio Nazianzeno [Qui] un padre della chiesa del IV secolo, autore di poesie di un realismo cristiano umanissimo. Al finire della sua vita scrive: “Fu soltanto tirannia? Sono venuto al mondo. Perché sono sconvolto dai flutti tempestosi della vita? Dirò una parola audace; sì, audace, ma la dirò. Se non fossi tuo, o mio Cristo, quale ingiustizia!” (Poemi, II, 1, 74).

Un parroco trova la fonte di comprensione della sua vita e spiritualità e del suo ministero nell’appartenenza e nella dedicazione alla propria chiesa locale e alla comunità parrocchiale. Egli nel contemplare e consegnare il vangelo alle persone lo contempla e lo riceve a sua volta trasfigurato attraverso l’umanità e la vita della gente con cui vive.

Se gli è chiesto di confermare e coltivare il senso della fede dei fratelli e delle sorelle, a sua volta viene confermato e arricchito dal loro credere, amare e sperare. Così la forma della sua vita e del suo servizio al vangelo si configurerà come contemplazione ospitale, ospitante e ospitata. È questa santità ospitale, del resto, lo stile della vita e del mistero di Gesù secondo una teologia nascente oggi. Essa significa l’apertura del Nazareno a chiunque, e la sua disposizione ad apprendere relazionandosi a chiunque.

Il detto «contemplata aliis tradere», negli anni, l’ho semplificato e tradotto così: “con cuore di parroco, un cuore di monaco”, per dire anche la carità pastorale e la sua sorgente: più si è uno con il vangelo e si fa convergere l’interiorità in quel punto focale, più l’esistenza si apre alla relazione e all’incontro ospitale con gli altri: come le semirette di un angolo che da concavo diventa convesso e viceversa, dentro e fuori lo spazio, a circoscrivere, a raccogliere oppure a sparpagliare, a dilatarsi ad allargarsi. Il che significa – in altri termini – l’interiorità e il vangelo, spalla a spalla tra-e-con la gente.

Clemente Rebora [Qui] ci offre l’immagine poetica di un pioppo “severo”. L’etimologia latina “populus” significa mettere insieme, riunire. Anche sant’Isidoro Agricola [Qui] fa derivare il nome del pioppo da populus, perché quando cresce o viene tagliato pullula di numerosi germogli e rami dal ceppo e dal tronco come fosse un popolo radunato.

Essi sono piantati sui confini a filari o lungo le vie a rappresentare così una soglia, che unisce distinguendo, per evitare contese tra vicini, ma molto di più per incoraggiare la comunicazione, l’amicizia e far nascere forse ospitalità. L’aggettivo ‘severo’ invece sottolinea l’aspetto grave, aspro, solido, resistente, ma anche solenne, reverenziale che ispira dunque rispetto e stima.

A me è sembrato che Rebora intendesse significare nel pioppo la contemplazione nell’atto di ispirare e accompagnare di continuo il movimento e l’agire della libertà umana verso il suo compimento che è l’amore.

Così è pure l’inabissarsi della nostra esistenza là dove è più vera grazie alla contemplazione; per uscir fuori poi e innalzarsi, oltre l’abisso interiore in un altro infinito abisso, non senz’ansia però, a generare molteplici vite come cime raccolte, vibrando e narrandosi nel vento con tutte le loro foglie, là dove neppure lo spasmo del dolore e le doglie delle parole che vengono alla luce le potranno sparpagliare lontano e disperdere, avvinte come sono al tronco del mistero, esse restano protese e unite per salire un poco più in alto.

“Vibra nel vento con tutte le sue foglie

il pioppo severo:

spasima l’anima in tutte le sue doglie

nell’ansia del pensiero:

dal tronco in rami per fronde si esprime

tutte al ciel tese con raccolte cime:

fermo rimane il tronco del mistero,

e il tronco s’inabissa ov’è più vero.”

(7 ottobre 1956, in Le Poesie, Milano 1994, 297)

Per leggere gli altri articoli di Presto di mattina, la rubrica di Andrea Zerbini, clicca [Qui]

Andrea Zerbini

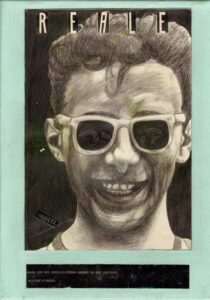

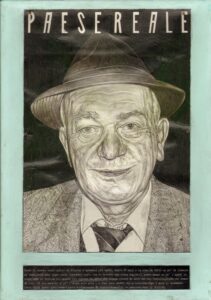

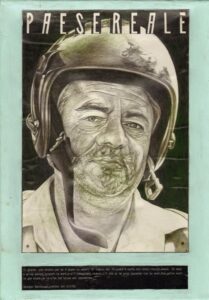

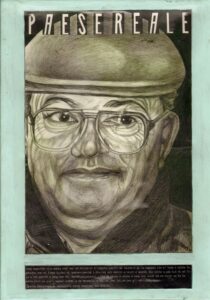

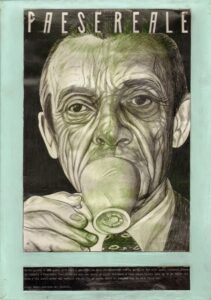

Ogni giorno politici, sociologi economisti citano un fantomatico “Paese Reale”. Per loro è una cosa che conta poco o niente, che corrisponde al “piano terra”, alla massa, alla gente comune. Così il Paese Reale è solo nebbia mediatica, un’entità demografica a cui rivolgersi in tempo di elezioni.

Ma di cosa e di chi è fatto veramente il Paese Reale? Se ci pensi un attimo, il Paese Reale siamo Noi, siamo Noi presi Uno a Uno. L’artista polesano Piermaria Romani si è messo in strada e ha pensato a una specie di censimento. Ha incontrato di persona e illustrato il Paese Reale. Centinaia di ritratti e centinaia di storie.

(Cliccare sul ritratto e ingrandire l’immagine per leggere il testo)

PAESE REALE

di Piermaria Romani

Caro lettore

Dopo molti mesi di pensieri, ripensamenti, idee luminose e amletici dubbi, quello che vi trovate sotto gli occhi è il Nuovo Periscopio. Molto, forse troppo ardito, colorato, anticonvenzionale, diverso da tutti gli altri media in circolazione, in edicola o sul web.

Se già frequentate queste pagine, se vi piace o almeno vi incuriosisce Periscopio, la sua nuova veste grafica e i nuovi contenuti vi faranno saltare di gioia. Non esiste in natura un quotidiano online con il coraggio e/o l’incoscienza di criticare e capovolgere l’impostazione classica di questo “il giornale” un’idea (geniale) nata 270 anni fa, ma che ha introdotto dei codici precisi rimasti quasi inalterati. Nemmeno la rivoluzione digitale, la democrazia informava, la nascita della Rete, l’esplosione dei social media, hanno cambiato di molto le testate giornalistiche, il loro ordine, la loro noia.

Tanto che qualcuno si è chiesto se ancora servono, se hanno ancora un ruolo e un senso i quotidiani. Arrivano sempre “dopo la notizia”, mettono tutti lo stesso titolo in prima pagina, seguono diligentemente il pensiero unico e il potente di turno, ricalcano in fotocopia le solite sezioni interne: politica interna, esteri, cronaca, economia, sport…. Anche le parole sembrano piene di polvere, perché il linguaggio giornalistico, invece di arricchirsi, si è impoverito. Il vocabolario dei quotidiani registra e riproduce quello del sottobosco politico e della chiacchiera televisiva, oppure insegue inutilmente la grande nuvola confusa del web.

Periscopio propone un nuovo modo di essere giornale, di fare informazione. di accostare Alto e Basso, di rapportarsi al proprio pubblico. Rompe compartimenti stagni delle sezioni tradizionali di quotidiani. Accoglie e dà riconosce uguale dignità a tutti i generi e tutti linguaggi: così in primo piano ci può essere una notizia, un commento, ma anche una poesia o una vignetta. Abbandona la rincorsa allo scoop, all’intervista esclusiva, alla firma illustre, proponendo quella che abbiamo chiamato “informazione verticale”: entrare cioè nelle “cose che accadono fuori e dentro di noi”, denunciare Il Vecchio che resiste e raccontare Il Nuovo che germoglia, stare dalla parte dei diritti e denunciare la diseguaglianza che cresce in Italia e nel mondo. .

Con il quotidiano di ieri, così si diceva, oggi ci si incarta il pesce. Non Periscopio, la sua “informazione verticale” non invecchia mai e dal nostro archivio di quasi 50.000 articoli (disponibile gratuitamente) si pescano continuamente contenuti utili per integrare le ultime notizie uscite. Non troverete mai, come succede in quasi tutti i quotidiani on line, le prime tre righe dell’articolo in chiaro… e una piccola tassa per poter leggere tutto il resto.

Sembra una frase retorica ma non lo è: “Periscopio è un giornale senza padrini e senza padroni”. Siamo orgogliosamente antifascisti, pacifisti, nonviolenti, femministi, ambientalisti. Crediamo nella Sinistra (anche se la Sinistra non crede più a se stessa), ma non apparteniamo a nessuna casa politica, non fiancheggiamo nessun partito e nessun leader. Anzi, diffidiamo dei leader e dei capipopolo, perfino degli eroi. Non ci piacciono i muri, quelli materiali come quelli immateriali, frutto del pregiudizio e dell’egoismo. Ci piace “il popolo” (quello scritto in Costituzione) e vorremmo cancellare “la nazione”, premessa di ogni guerra e di ogni violenza.

Periscopio è quindi un giornale popolare, non nazionalpopolare. Un quotidiano “generalista”, scritto per essere letto da tutti (“quelli che hanno letto milioni di libri o che non sanno nemmeno parlare” F. De Gregori), da tutti quelli che coltivano la curiosità, e non dalle elites, dai circoli degli addetti ai lavori, dagli intellettuali del vuoto e della chiacchiera.

Periscopio è proprietà di un azionariato diffuso e partecipato, garanzia di una gestitone collettiva e democratica del quotidiano. Si finanzia, quindi vive, grazie ai liberi contributi dei suoi lettori amici e sostenitori. Accetta e ospita sponsor ed inserzionisti solo socialmente, eticamente e culturalmente meritevoli.

Nato quasi otto anni fa con il nome Ferraraitalia già con una vocazione glocal, oggi il quotidiano è diventato: Periscopio naviga già in mare aperto, rivolgendosi a un pubblico nazionale e non solo. Non ci dimentichiamo però di Ferrara, la città che ospita la redazione e dove ogni giorno si fabbrica il giornale. e Ferraraitalia continua a vivere dentro Periscopio all’interno di una sezione speciale, una parte importante del tutto.

Oggi Periscopio ha oltre 320.000 lettori, ma vogliamo crescere e farsi conoscere. Dipenderà da chi lo scrive ma soprattutto da chi lo legge e lo condivide con chi ancora non lo conosce. Per una volta, stare nella stessa barca può essere una avventura affascinante. Buona navigazione a tutti.

Tutti i contenuti di Periscopio, salvo espressa indicazione, sono free. Possono essere liberamente stampati, diffusi e ripubblicati, indicando fonte, autore e data di pubblicazione su questo quotidiano.

Francesco Monini

direttore responsabile

Chi volesse chiedere informazioni sul nuovo progetto editoriale, può scrivere a: direttore@periscopionline.it