Forse non ha molto senso festeggiare gli 80 anni di Bob Dylan.

Naturalmente tutti i compleanni sono celebrazioni convenzionali, ma nel caso di Dylan, almeno stando a certe sue dichiarazioni, la cerimonia appare particolarmente insensata. In un’intervista su Rolling Stone di pochi anni fa ha dichiarato al povero giornalista che lo stava intervistando che lui era morto da tempo, per l’esattezza nel 1964. Subito dopo gli ha mostrato un articolo con una fotografia di un certo Bobby Zimmerman (nome originario di Dylan), un motociclista californiano ucciso in un incidente stradale. Il giornalista ha pensato a un caso di omonimia, ma è stato subito messo a tacere.

“Nessuna omonimia. Semplicemente ero io. Quel Bobby Zimmerman di cui hai visto la fotografia adesso non c’è più, se ne è andato definitivamente. Vorrei poter tornare indietro a dargli una mano, dirgli che sono suo amico, ma è impossibile. Adesso ci sono io, Bob Dylan, con cui ora stai parlando, la trasfigurazione di quel Bob Zimmerman. Perché io sono morto nel 1964 e poi mi sono trasfigurato.“

Il giornalista gli chiede cosa significhi esattamente, e se lui, Dylan, è morto oppure trasfigurato, ma lui in sostanza gli risponde che non è questo il punto e che, alla prova dei fatti, non c’è differenza: “Tocca a te indagare su cos’è la trasfigurazione. Ma se credi puoi tranquillamente scrivere che stai intervistando un morto. Io non avrei ragione di oppormi.” Poi Dylan prosegue sostenendo che lui non è certo l’unico trasfigurato al mondo, che ci sono e ce ne sono stati diversi, alcuni famosi, anche se non così tanti, ed elenca vari personaggi da Churchill a Toni Morrison a B.B. King e altri. Tralasciando per eleganza Cristo e Budda. Ci tiene anche a precisare che non si tratta di reincarnazione o trasmigrazione delle anime, ma di pura e semplice trasfigurazione.

Altri tentativi di capirci qualcosa di più falliscono: bisogna andare a leggere i vangeli o i libri di alcuni mistici dove si parla della trasfigurazione, dice. A una prima lettura è facile sospettare che lui e il giornalista si siano messi d’accordo per divertirsi alle spalle dei lettori di Rolling Stone, ma sarebbe un errore. Perché in diverse occasioni Dylan ha ripetuto che la morte fa parte della vita, o meglio che si appartengono a vicenda, che la morte siede ogni mattina con te al tavolo della prima colazione e che la concezione lineare del tempo è pura apparenza. Che il passato continua a vivere nel presente finché a un certo momento ti accorgi che non esiste più, che è proprio passato per davvero.

E allora non sai più dove ti trovi e capisci di essere fuori dai giochi. Mentre gli altri fanno il loro gioco a volte ti capita di stare lì a guardarli, ma poi alla fine scopri che stai bene con te stesso perché tutto questo non ti riguarda, stai da un’altra parte, in un tuo angolo gelosamente custodito, un altrove accessibile a pochi. I’m not there, “Io non sono qui” è il titolo di una canzone dei primi anni sessanta scritta da Dylan che dà anche il titolo a un film di Todd Haynes sulla sua vita. Ed è proprio questo il punto forse più interessante.

Nell’universo di idee, immagini, metafore, citazioni e rielaborazioni che popolano le canzoni, nei libri e nelle interviste rilasciate da Dylan la questione del tempo è assolutamente centrale. Solo il presente e il futuro sono certi, il passato lo puoi trasformare a tuo piacimento, dice ribaltando un luogo comune consolidato. Tranne che il presente passa troppo in fretta e il futuro ancora non c’è.

In un’altra occasione ha dichiarato che il passato, il presente ed il futuro possono convivere in una stessa stanza. Liberi di credere che si tratti solo di frasi a effetto o magari di pura cialtroneria, paradossi mescolati con citazioni erudite o misticheggianti, come capita spesso nelle interviste a molte celebrità pop desiderose di stupire. Ma anche questo sarebbe un errore, perché se si riflette con più attenzione, poco alla volta si fa strada una precisa visione del mondo, anche se in perenne evoluzione e a volte contraddittoria. E in ogni caso all’inizio dell’intervista Dylan premette subito che sta cercando di spiegare cose che non si possono spiegare e chiede aiuto al giornalista che lo intervista per spiegare l’inspiegabile.

Quindi anche io, nello scrivere queste righe, cerco soltanto di spiegare le idee di qualcuno che fa fatica lui stesso a spiegare. Un’impresa destinata al fallimento. Eppure dietro il caos e l’apparente illogicità di tante dichiarazioni persiste la sensazione che ci sia un ordine mentale molto ben organizzato. E soprattutto una concezione particolare del tempo e della sua percezione che, almeno in parte, sfugge alle definizioni e alle spiegazioni fornite dalla filosofia.

Basta citare alcuni versi da canzoni famose per avvertire la presenza quasi ossessiva del tempo. ‘I was so much older then, I’m younger than that now’, ‘Then take me disappearing/through the smoggy rings of my mind/Through the foggy ruins of time’ ‘Inside the museums eternity goes up on trial’ ‘If the bible is right/ the world will explode… The next sixty seconds/could be like an eternity’ ‘And there’s no time to think’ solo per citarne alcuni.

Uno dei suoi dischi più famosi, del 1997, si intitola Time out of mind, tradotto come “Tempo immemorabile”. E molte sue citazioni, similitudini, proverbi più o meno deformati o ribaltati provengono non solo dalla Bibbia, secondo alcuni la sua principale fonte di ispirazione, ma anche da testi di classici greci o latini, come ad esempio Tacito, molto da Shakespeare e da Blake, da cantanti blues o jazz spesso poco conosciuti, da poeti simbolisti o surrealisti o da frasi di generali o politici vissuti durante la guerra civile americana. Nell’intervista a Rolling Stone dice che la storia serve come fonte di ispirazione, ma che la natura umana non è legata a un periodo storico particolare.

La stessa voce sepolcrale con cui canta ormai da qualche decennio evoca tempi e luoghi lontani. Una voce che si potrebbe definire fuori campo e fuori tempo, proveniente da quell’altrove storicamente e geograficamente indefinito.

Quando dice che in molte delle sue canzoni ogni verso può essere l’inizio di un’altra canzone e che potrebbe anche combinarsi con i versi di altre sue canzoni espone un principio matematico che rimanda ad una potenziale infinità di collegamenti e contaminazioni. La continua trasformazione delle stesse canzoni ogni volta che le esegue dal vivo, arrangiamento e testi, sta a simboleggiare un work in progress senza sosta, un presente continuo; una canzone del 1965 cantata nel 2016 non è più la stessa canzone, per questo l’unica vera musica è quella eseguita dal vivo e non quella che esce dagli studi di registrazione. Perché, dice, la trasformazione è nella natura dell’esistenza. Il tentativo è quello di modellare il tempo – ma anche i tempi della metrica dei versi e il ritmo della canzone – secondo criteri puramente soggettivi, estemporanei. Un’eternità mobile, fluida, inafferrabile, che ti sfugge tra le mani, con i vivi e i morti che coabitano, dialogano e si mescolano nello stesso spazio, nella fattispecie nello spazio di una singola canzone come nell’insieme di tutte le canzoni composte e variamente eseguite da Dylan durante i suoi infiniti concerti dal vivo.

Interessante anche il fatto che questa visione del tempo, ma anche dello spazio, sia stata ispirata da un maestro di pittura, tale Norman Raeben, un ebreo di Odessa, ex pugile, emigrato a New York. Su questo argomento molto è stato scritto da Alessandro Carrera, il traduttore in italiano dei testi di Dylan, suo massimo studioso italiano e non solo, scopritore degli angoli meno conosciuti dell’arte di Dylan.

Una canzone deve essere come un quadro, deve poter essere percepita e assimilata in un unico colpo d’occhio (o di orecchio). Impresa materialmente impossibile, ma possibile metaforicamente se con la memoria musicale e l’immaginazione si riesce con un movimento circolare a ricongiungere l’inizio della canzone con la sua fine fino a confonderli.

Pare che l’ispirazione originaria per questa idea sia venuta a Dylan, da sempre molto interessato alla pittura, da Chagall. Nei quadri di Chagall la forza di gravità (che in diverse occasioni Dylan giudica un elemento di disturbo, una forma di prigionia) viene sostanzialmente abolita insieme alla prospettiva. Oggetti e figure umane galleggiano nello spazio e i piani prospettici si sovrappongono a scapito della prospettiva. Ma anche dal punto di vista del racconto contenuto nei dipinti di Chagall difficilmente si trova un punto di vista che dia un ordine temporale a quanto accade. I punti di osservazione si mescolano e il passato ormai morto, il mondo dei vecchi villaggi ebraici distrutti prima dai russi e poi dai nazisti, continua a vivere in una dimensione al di fuori delle coordinate spazio/temporali.

Ecco allora che ritroviamo alcune idee forza che sottendono la poetica e l’idea di musica di Dylan: la memoria (Proust) che va oltre il semplice ricordo, la durata, la percezione e la circolarità del tempo, l’abolizione del tempo lineare. C’è dietro naturalmente molta filosofia, da Bergson a Nietzsche fino a Sant’Agostino e Heidegger e alla tradizione dei mistici ebraici e cristiani, altre idee prese dalla tradizione religiosa orientale, ma la filosofia deve farsi accettare con il suo linguaggio specifico e i suoi processi mentali per poter entrare nella vita delle persone, e solo di alcune, e nel farlo perde necessariamente dei pezzi, lasciando frammenti aridi, scollegati. Mentre l’arte, come nel caso di Dylan o come appunto in certi quadri di Chagall, penetra nella vita di tutti i giorni senza mediazioni, attraverso un approccio sensoriale, emotivo.

E’ stato pubblicato su Ferraraitalia il racconto breve di Francesca Alacevich Chi guarda chi [Qui], circolare già dal titolo, che sembra ispirato proprio a questa idea di atemporalità. La modella del quadro di Corcos sta lì e conserva il suo dolore e il suo rancore per secoli, chiusa in un museo e tenuta sotto processo per l’eternità, come dice Dylan in Visions of Johanna.

L’impatto è tanto più profondo quanto più viscerale, evoca una maledizione e fa pensare al blues, che continua a riecheggiare nelle composizioni musicali di Dylan. Ancora il blues, che con la sua selvaggia antica irriducibile malinconia e voglia di vivere, con la sua invincibile vocazione alla ribellione e alla sconfitta, contiene elementi di immortalità.

Molta musica contemporanea fatica a liberarsi dal blues, forse proprio perché, come dice Dylan, il blues fa parte della natura umana e la natura umana non appartiene a un periodo storico determinato. Le mode scorrono su un piano temporale parallelo che non si incrocia con il genere di arte di cui stiamo parlando.

Una teoria dell’arte che Dylan trasforma coerentemente in uno stile di vita, attraverso una serie continua di concerti dal vivo in giro per il mondo, il Neverending Tour, che gli permette di vivere dentro le sue canzoni, perennemente trasformate, l’unica realtà per lui degna di questo nome.

Una realtà senza tempo vissuta sopra un palco, capace di ingannare il passare degli anni, la vecchiaia e la morte. Una strada per l’immortalità.

Viene in mente la sua canzone Journey through a dark heath, dove canta: ‘There’ s a white diamond gloom/ on the dark side of this room/ and a pathway that leads up to the stars/ if you don’t believe there’s a price/for this sweet paradise/just remind me to show you the scars’, tradotto da Carrera con ‘C’è un alone di diamante bianco che brilla/ nell’angolo buio di questa stanza/ e un sentiero che conduce su fino alle stelle/ se non credi che c’è un prezzo/ per questo bel paradiso/ ricordami di mostrarti le ferite.’

Io contengo moltitudini è il titolo di una delle canzoni del suo ultimo recente album (Rough and Rowdy Ways). Poi però – dice in un’altra intervista – bisogna un po’ per volta sgombrare il campo e trovare un’identità utile al momento, più o meno dice così. E le tante moltitudini ci ricordano il Io è un altro di Rimbaud, una dichiarazione di poetica che Dylan doveva avere ben presente sin dalle prime canzoni degli anni Sessanta. Ecco perché è poi arrivato a dischi come Blood on the tracks, dove i narratori – l’io, il tu e il lui/lei – si mescolano e i tempi, come i personaggi del racconto si confondono fino a formare un affresco senza inizio e senza fine. Ecco come una canzone può essere percepita in un insieme, al di fuori dello scorrere del tempo lineare, proprio come un quadro. E questo è l’intento consapevole con cui ha scritto le canzoni di Blood on the tracks e in particolare Tangled up in blue, la più famosa di quell’album.

Contenere moltitudini non è un’esperienza comune, così come l’essere dei morti e/o trasfigurati che parlano e cantano con molte voci, alcune prese dalle cantilene religiose ebraiche altre dalla musica afroamericana e altre dal jazz o dal country o da un rap ante litteram, e poi trasformate sul palco, dal vivo.

Cantare le stesse canzoni sino a renderle irriconoscibili, cambiando i testi sul momento a secondo dell’umore e delle circostanze, spiazzare i musicisti evitando le prove e cambiando la scaletta, tutte queste non sono esperienze comuni. Così come l’inattualità di Dylan rispetto alle mode correnti non è una posa, che del resto molti hanno imparato a simulare, ma una necessità intrinseca al suo modo di immaginare la musica e le canzoni. In questa prospettiva parlare di mode, letterarie o musicali, non ha senso, quindi più che parlare di non attualità nel caso di Dylan bisognerebbe parlare, appunto, di atemporalità.

In conclusione, tanto per chiudere in modo circolare così come ho cominciato: ha senso scrivere un articolo per celebrare l’ottantesimo compleanno di un morto/trasfigurato che vive nell’atemporalità e che è immerso da tempo immemorabile in un paesaggio mentale che potrebbe trovarsi ovunque ma al tempo stesso esiste solo nella sua sconfinata immaginazione?

Come le mitologiche Highlands, una canzone di sedici minuti dell’album Time out of mind, luogo reale nel nord della Scozia ma usato da Dylan come metafora di quel “sentiero che conduce su fino alle stelle” o forse di questo altrove in cui si è rifugiato.

Probabilmente celebrare questo compleanno è fuori luogo, ma ormai è troppo tardi per fermare tutti coloro che hanno deciso di farlo.

Bob Dylan [vedi Wikipedia] andrebbe letto, ascoltato e riascoltato, dal principio alla fine e (viceversa), o iniziando da un punto e da una canzone qualsiasi. Il suo sito ufficiale [Qui]. Per un sito italiano di riferimento [Vedi qui]

Sergio Kraisky

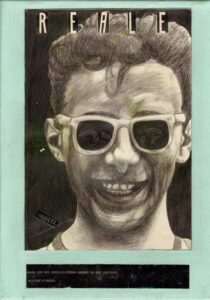

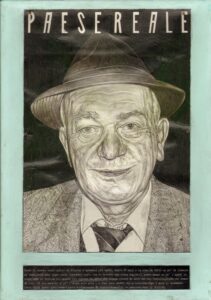

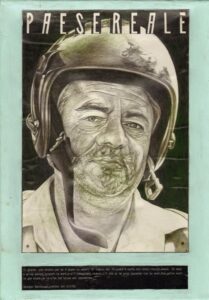

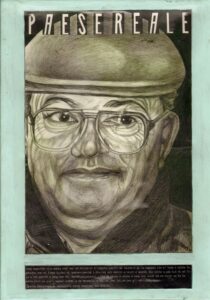

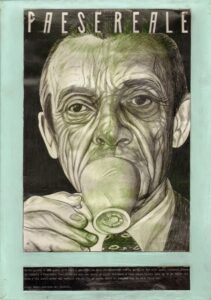

Ogni giorno politici, sociologi economisti citano un fantomatico “Paese Reale”. Per loro è una cosa che conta poco o niente, che corrisponde al “piano terra”, alla massa, alla gente comune. Così il Paese Reale è solo nebbia mediatica, un’entità demografica a cui rivolgersi in tempo di elezioni.

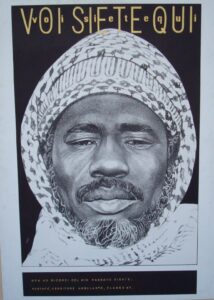

Ma di cosa e di chi è fatto veramente il Paese Reale? Se ci pensi un attimo, il Paese Reale siamo Noi, siamo Noi presi Uno a Uno. L’artista polesano Piermaria Romani si è messo in strada e ha pensato a una specie di censimento. Ha incontrato di persona e illustrato il Paese Reale. Centinaia di ritratti e centinaia di storie.

(Cliccare sul ritratto e ingrandire l’immagine per leggere il testo)

PAESE REALE

di Piermaria Romani

Caro lettore

Dopo molti mesi di pensieri, ripensamenti, idee luminose e amletici dubbi, quello che vi trovate sotto gli occhi è il Nuovo Periscopio. Molto, forse troppo ardito, colorato, anticonvenzionale, diverso da tutti gli altri media in circolazione, in edicola o sul web.

Se già frequentate queste pagine, se vi piace o almeno vi incuriosisce Periscopio, la sua nuova veste grafica e i nuovi contenuti vi faranno saltare di gioia. Non esiste in natura un quotidiano online con il coraggio e/o l’incoscienza di criticare e capovolgere l’impostazione classica di questo “il giornale” un’idea (geniale) nata 270 anni fa, ma che ha introdotto dei codici precisi rimasti quasi inalterati. Nemmeno la rivoluzione digitale, la democrazia informava, la nascita della Rete, l’esplosione dei social media, hanno cambiato di molto le testate giornalistiche, il loro ordine, la loro noia.

Tanto che qualcuno si è chiesto se ancora servono, se hanno ancora un ruolo e un senso i quotidiani. Arrivano sempre “dopo la notizia”, mettono tutti lo stesso titolo in prima pagina, seguono diligentemente il pensiero unico e il potente di turno, ricalcano in fotocopia le solite sezioni interne: politica interna, esteri, cronaca, economia, sport…. Anche le parole sembrano piene di polvere, perché il linguaggio giornalistico, invece di arricchirsi, si è impoverito. Il vocabolario dei quotidiani registra e riproduce quello del sottobosco politico e della chiacchiera televisiva, oppure insegue inutilmente la grande nuvola confusa del web.

Periscopio propone un nuovo modo di essere giornale, di fare informazione. di accostare Alto e Basso, di rapportarsi al proprio pubblico. Rompe compartimenti stagni delle sezioni tradizionali di quotidiani. Accoglie e dà riconosce uguale dignità a tutti i generi e tutti linguaggi: così in primo piano ci può essere una notizia, un commento, ma anche una poesia o una vignetta. Abbandona la rincorsa allo scoop, all’intervista esclusiva, alla firma illustre, proponendo quella che abbiamo chiamato “informazione verticale”: entrare cioè nelle “cose che accadono fuori e dentro di noi”, denunciare Il Vecchio che resiste e raccontare Il Nuovo che germoglia, stare dalla parte dei diritti e denunciare la diseguaglianza che cresce in Italia e nel mondo. .

Con il quotidiano di ieri, così si diceva, oggi ci si incarta il pesce. Non Periscopio, la sua “informazione verticale” non invecchia mai e dal nostro archivio di quasi 50.000 articoli (disponibile gratuitamente) si pescano continuamente contenuti utili per integrare le ultime notizie uscite. Non troverete mai, come succede in quasi tutti i quotidiani on line, le prime tre righe dell’articolo in chiaro… e una piccola tassa per poter leggere tutto il resto.

Sembra una frase retorica ma non lo è: “Periscopio è un giornale senza padrini e senza padroni”. Siamo orgogliosamente antifascisti, pacifisti, nonviolenti, femministi, ambientalisti. Crediamo nella Sinistra (anche se la Sinistra non crede più a se stessa), ma non apparteniamo a nessuna casa politica, non fiancheggiamo nessun partito e nessun leader. Anzi, diffidiamo dei leader e dei capipopolo, perfino degli eroi. Non ci piacciono i muri, quelli materiali come quelli immateriali, frutto del pregiudizio e dell’egoismo. Ci piace “il popolo” (quello scritto in Costituzione) e vorremmo cancellare “la nazione”, premessa di ogni guerra e di ogni violenza.

Periscopio è quindi un giornale popolare, non nazionalpopolare. Un quotidiano “generalista”, scritto per essere letto da tutti (“quelli che hanno letto milioni di libri o che non sanno nemmeno parlare” F. De Gregori), da tutti quelli che coltivano la curiosità, e non dalle elites, dai circoli degli addetti ai lavori, dagli intellettuali del vuoto e della chiacchiera.

Periscopio è proprietà di un azionariato diffuso e partecipato, garanzia di una gestitone collettiva e democratica del quotidiano. Si finanzia, quindi vive, grazie ai liberi contributi dei suoi lettori amici e sostenitori. Accetta e ospita sponsor ed inserzionisti solo socialmente, eticamente e culturalmente meritevoli.

Nato quasi otto anni fa con il nome Ferraraitalia già con una vocazione glocal, oggi il quotidiano è diventato: Periscopio naviga già in mare aperto, rivolgendosi a un pubblico nazionale e non solo. Non ci dimentichiamo però di Ferrara, la città che ospita la redazione e dove ogni giorno si fabbrica il giornale. e Ferraraitalia continua a vivere dentro Periscopio all’interno di una sezione speciale, una parte importante del tutto.

Oggi Periscopio ha oltre 320.000 lettori, ma vogliamo crescere e farsi conoscere. Dipenderà da chi lo scrive ma soprattutto da chi lo legge e lo condivide con chi ancora non lo conosce. Per una volta, stare nella stessa barca può essere una avventura affascinante. Buona navigazione a tutti.

Tutti i contenuti di Periscopio, salvo espressa indicazione, sono free. Possono essere liberamente stampati, diffusi e ripubblicati, indicando fonte, autore e data di pubblicazione su questo quotidiano.

Francesco Monini

direttore responsabile

Chi volesse chiedere informazioni sul nuovo progetto editoriale, può scrivere a: direttore@periscopionline.it