NELL’ANIMA PROFONDA DELLA CORRIDA E DEL FLAMENCO

si nasconde il misterioso e intraducibile Duende

Tempo di lettura: 7 minuti

Questa estate mi manca la Spagna: Madrid con i suoi splendidi musei, le biblioteche, i teatri, Barcellona con gli edifici liberty di Gaudí, Toledo con i quadri di El Greco, Alicante con l’esplanada costeggiata di palme e la prigione dove, appena trentenne, morì il poeta Miguel Hernández, Córdova con la sorprendente mezquita e le austere muraglie evocate dal poeta barocco Luis de Góngora (“¡Oh excelso muro, oh torres coronadas / […]”), le cuevas di Granada con i gitani cantati da García Lorca, il lento scorrere del Guadalquivir in una Siviglia piena di giardini e di patios fioriti dove la maestosità dell’Alcázar e l’intimità di bianchi e stretti vicoli fecero da sfondo alle avventure di Don Giovanni; o ancora le spiagge rosseggianti dell’arida e subtropicale isola di Fuerteventura (nelle Canarie) dove il poeta Miguel de Unamuno fu esiliato e che da tempo desidero visitare.

Ma parlando di Spagna, a questi ed altri luoghi con la loro storia e memoria, sarebbe inevitabile aggiungere un dopocena in un tablao flamenco e una domenica pomeriggio alla plaza de toros. Per molti anni, ed in certo modo ancor oggi, infatti flamenco e corrida sono stati automaticamente identificati con l’immagine di questo paese, fin quasi a divenirne in certo senso sinonimi. Eppure, per un non andaluso, o più in generale per un non spagnolo, non è facile comprenderne il significato. Ridotto spesso il primo a un rumoroso e ritmato battere di tacchi e allo svolazzare di scialli e di colorati abiti a coda e il secondo (talvolta riportato alla ribalta dei giornali dalle proteste degli animalisti) a una mera espressione folklorica fissata su manifesti che, sotto l’immagine di un matador nell’atto di uccidere il toro, annunziano i nomi dei tre ‘valorosi’ che si esibiranno nell’arena. Il fatto che si tratti di manifestazioni che perdurano li rende però meritevoli di attenzione, nonostante la loro sempre più forte degenerazione turistica.

Tra l’altro del flamenco e dell’allontanamento dalla sua primitiva genuinità si preoccuparono già un secolo fa Federico García Lorca e Manuel de Falla quando nel 1922 organizzarono a Granada il Concurso del cante jondo che vide cantaores più e meno noti riunirsi a dare testimonianza del loro canto: fu un’occasione storica della quale rimane solo qualche sparsa registrazione.

Della finalità di quella gara possiamo renderci conto ricollegandola a un significativo episodio che García Lorca racconta in una famosa conferenza. In una delle tante taverne della città di Cadice, siamo quindi in Andalusia, una nota cantaora – La Niña de los Peines – esibiva la propria bravura giocando con la sua voce: cantava con una voce “d’ombra”, una voce “di stagno fuso”, una voce “coperta di musco”, l'”arrotolava nei capelli”, la “inzuppava” nella liquorosa manzanilla, la faceva perdere in gineprai bui e lontanissimi. Ma per quanto si sforzasse, gli spettatori rimanevano indifferenti. Così, nel silenzio, aveva finito di cantare. Fu soltanto allora che un omino esile, quasi sbucato dal nulla, a bassa voce e con sarcasmo, esclamò: “Viva Parigi!” Con questo voleva dire – spiega Lorca – “Qui non ci interessano la capacità, la tecnica, l’abilità. Ci interessa ben altro”. E la cantaora capì. Si alzò di scatto, come impazzita, troncata come una prefica medievale, ingoiò tutto d’un sorso un grosso bicchiere di grappa ardente come il fuoco e si sedette a cantare. Ora, non aveva più voce, non c’erano più sfumature, era senza fiato, la sua gola era bruciata,…

“Ma come cantò!”, conclude García Lorca. La sua voce ormai non giocava, era un fiotto di sangue degno del suo dolore e della sua sincerità. Aveva insomma distrutto tutta la sovrastruttura del canto per lasciare emergere una forza furiosa e cocente che riusciva a coinvolgere chi l’ascoltava, fin quasi a spingerlo a stracciarsi le vesti. Aveva lacerato la propria voce perché si era resa conto di trovarsi di fronte a un pubblico non banale, che non voleva la “forma”, ma il “midollo della forma”. Aveva capito che doveva liberarsi delle proprie capacità e delle proprie sicurezze, che doveva spogliarsi di tutto per lasciare spazio a qualcosa di diverso, di più vero e di più personale.

È duende, una parola praticamente intraducibile (che letteralmente significa “spiritello”, ma che indica la genuinità, l’originalità, una forza misteriosa) quella con cui Lorca sintetizza il significato di quest’episodio: infine la cantaora aveva cantato con duende. E se in questo caso il diretto rimando è al canto flamenco (o meglio alla sua espressione più genuina e ‘spoglia’ di accompagnamento strumentale, che è il cante jondo) è evidente – Lorca lo precisa sempre in questa conferenza, intitolata appunto Juego y teoría del duende – che tutte le arti possono esserne oggetto. Ma – la puntualizzazione è importante – ne sono maggiormente coinvolte quelle che presuppongono la presenza di un interprete: la danza, il teatro, la musica, il canto, ecc. sí che l’interprete dovrà sempre cercare di allontanare da sé ogni elemento esterno (la seduzione della musa, cioè delle competenze acquisite, e l’angelo, cioè la tentazione dell”ispirazione), per andare oltre e cercare di coinvolgersi in quella lotta.

In questa conferenza, però, García Lorca introduceva anche un accenno alla corrida offrendone un’importante chiave di lettura. Ancor più che nel caso del flamenco infatti della corrida è complesso, non solo seguire le fasi, ma soprattutto intendere le motivazioni. Eppure le corride continuano da secoli a riempire le arene, senza parlare del non ridotto indotto che le accompagna: dai settimanali o dagli inserti dei quotidinani dedicati esclusivamente alle cronache taurine agli allevamenti che si dedicano a perpetuare la specifica razza del toro bravo (‘feroce’), per citare solo due esempi. Chi, non esperto, si rechi all’arena una domenica pomeriggio alle 7 (questa infatti l’ora ormai convenzionalmente fissata per l’inizio, e non più le 5 come all’epoca di Federico García Lorca e dell’amico torero Ignacio Sánchez Mejías) ne percepisce inevitabilmente solo gli aspetti più superficiali e l’atmosfera festosa: i colori vivaci dei costumi e l’allegro ritmo del paso doble che accompagna la sfilata dei protagonisti, quasi ossimoro dello spargimento di sangue e della morte che inevitabilmente seguirà poco dopo: sicura infatti l’uccisione del toro, sempre possibile quella del torero (non indifferente infatti il numero dei toreri feriti annunziato ogni domenica dalle cronache giornalistiche e televisive).

Lo svolgimento delle diverse fasi della corrida è noto e facile da riassumere giacché tutto si svolge seguendo un preciso rituale: il presidente, con fazzoletti colorati, impartisce gli ordini dal centro delle gradinate, due guardie a cavallo entrano nell’arena con costumi del seicento e cappello piumato, seguono i tre matadores accompagnati dagli aiutanti toreri, poi i banderilleros e i picadores a cavallo, e infine “il toro” che, spalancata la porta dei toriles, entra correndo nell’arena.

È lui il vero protagonista: un grande cartello lo presenta al pubblico: data di nascita, allevamento di provenienza e peso. Con il suo arrivo improvvisamente ogni brusio cessa e per qualche minuto domina il silenzio. Sono la tromba e i tamburi a scandire da ora in poi le diverse fasi del confronto: prima i picadores a cavallo che colpiscono il toro con la loro lunga asta appuntita, poi i banderilleros che, gettandosi contro le corna, cercano a loro volta di ferirlo e infine il matador con la tipica muleta rossa. È questo, come noto, il momento fondamentale perché tocca a lui confrontarsi con il toro per ucciderlo, e saranno allora fischi, applausi o uno sventolio di fazzoletti bianchi a sancire la capacità dimostrata nell’affrontare l’animale e nel colpirlo al cuore con un unico ed esatto colpo di spada. Nel torero il coraggio è un obbligo scontato; la paura o la rinunzia di fronte a un animale troppo grosso o a delle corna posizionate in modo più pericoloso non sono infatti ammesse (non solo sarebbe sommerso dalle proteste ma verrebbe subito portato in un commissariato e sottoposto a sanzioni finanziarie e, talvolta, all’arresto).

È dunque il coraggio la dote fondamentale di un torero e quello che si aspetta lo spettatore della corrida? È in García Lorca – come dicevamo – che troviamo in parte una risposta. Non è questo, afferma Lorca. Il torero che impressiona il pubblico con la propria audacia non torea, si limita a rischiare la vita in modo quasi ridicolo mentre il torero posseduto dal duende offre “una lezione di musa pitagorica” facendo dimenticare il rischio che corre continuamente esponendo il proprio corpo alle corna del toro. La geometria e la misura – precisa ancora il poeta – sono gli elementi fondamentali della fiesta, quello che conta quindi non è tanto l’uccidere ma il come si uccide: lo stile e il rispetto delle regole.

Non a caso infatti in un paese che – cito ancora Lorca – è l’unico ad aver trasformato la morte in “uno spettacolo nazionale” quello che viene valutato dal pubblico, o meglio dagli aficionados che tutte le domeniche si recano all’arena, è la maestria nell’attaccare (del torero) e la capacità di aggredire (del toro) sí che, a seconda dei casi, la corrida – se ben combattuta – si concluderà indifferentemente con il torero che fa il giro dell’arena tra le ovazioni della folla o con il toro che (ormai morto) viene trascinato dai cavalli lungo il circolo dell’arena a raccogliere i meritati applausi. Anche la corrida insomma – nella sua espressione più ‘vera’ – propone un confronto con il duende, un duende più impegnativo e crudele essendo in questo caso in gioco la stessa esistenza. È una sfida costante con la morte da condurre – potremmo concludere – con sincerità e disciplina; per questo non stupisce che, nei versi scritti per cantare l’amico Sánchez Mejías morto per le ferite riportate “alle cinque della sera”, Lorca ne elogi insieme la “forza” e la “saggezza”, la “grazia” e la “maturità”, l’“eleganza” e la “smania di morte”.

Laura Dolfi

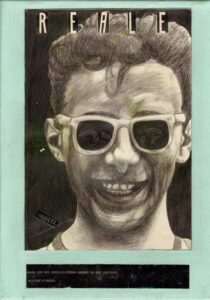

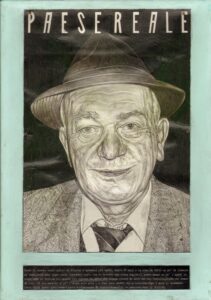

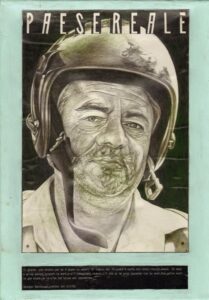

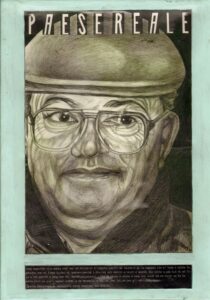

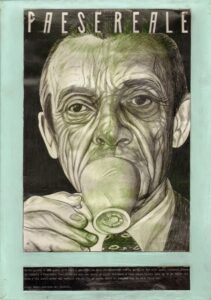

Ogni giorno politici, sociologi economisti citano un fantomatico “Paese Reale”. Per loro è una cosa che conta poco o niente, che corrisponde al “piano terra”, alla massa, alla gente comune. Così il Paese Reale è solo nebbia mediatica, un’entità demografica a cui rivolgersi in tempo di elezioni.

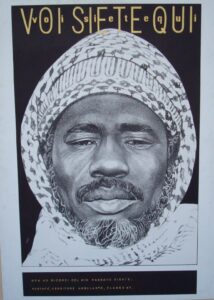

Ma di cosa e di chi è fatto veramente il Paese Reale? Se ci pensi un attimo, il Paese Reale siamo Noi, siamo Noi presi Uno a Uno. L’artista polesano Piermaria Romani si è messo in strada e ha pensato a una specie di censimento. Ha incontrato di persona e illustrato il Paese Reale. Centinaia di ritratti e centinaia di storie.

(Cliccare sul ritratto e ingrandire l’immagine per leggere il testo)

PAESE REALE

di Piermaria Romani

Caro lettore

Dopo molti mesi di pensieri, ripensamenti, idee luminose e amletici dubbi, quello che vi trovate sotto gli occhi è il Nuovo Periscopio. Molto, forse troppo ardito, colorato, anticonvenzionale, diverso da tutti gli altri media in circolazione, in edicola o sul web.

Se già frequentate queste pagine, se vi piace o almeno vi incuriosisce Periscopio, la sua nuova veste grafica e i nuovi contenuti vi faranno saltare di gioia. Non esiste in natura un quotidiano online con il coraggio e/o l’incoscienza di criticare e capovolgere l’impostazione classica di questo “il giornale” un’idea (geniale) nata 270 anni fa, ma che ha introdotto dei codici precisi rimasti quasi inalterati. Nemmeno la rivoluzione digitale, la democrazia informava, la nascita della Rete, l’esplosione dei social media, hanno cambiato di molto le testate giornalistiche, il loro ordine, la loro noia.

Tanto che qualcuno si è chiesto se ancora servono, se hanno ancora un ruolo e un senso i quotidiani. Arrivano sempre “dopo la notizia”, mettono tutti lo stesso titolo in prima pagina, seguono diligentemente il pensiero unico e il potente di turno, ricalcano in fotocopia le solite sezioni interne: politica interna, esteri, cronaca, economia, sport…. Anche le parole sembrano piene di polvere, perché il linguaggio giornalistico, invece di arricchirsi, si è impoverito. Il vocabolario dei quotidiani registra e riproduce quello del sottobosco politico e della chiacchiera televisiva, oppure insegue inutilmente la grande nuvola confusa del web.

Periscopio propone un nuovo modo di essere giornale, di fare informazione. di accostare Alto e Basso, di rapportarsi al proprio pubblico. Rompe compartimenti stagni delle sezioni tradizionali di quotidiani. Accoglie e dà riconosce uguale dignità a tutti i generi e tutti linguaggi: così in primo piano ci può essere una notizia, un commento, ma anche una poesia o una vignetta. Abbandona la rincorsa allo scoop, all’intervista esclusiva, alla firma illustre, proponendo quella che abbiamo chiamato “informazione verticale”: entrare cioè nelle “cose che accadono fuori e dentro di noi”, denunciare Il Vecchio che resiste e raccontare Il Nuovo che germoglia, stare dalla parte dei diritti e denunciare la diseguaglianza che cresce in Italia e nel mondo. .

Con il quotidiano di ieri, così si diceva, oggi ci si incarta il pesce. Non Periscopio, la sua “informazione verticale” non invecchia mai e dal nostro archivio di quasi 50.000 articoli (disponibile gratuitamente) si pescano continuamente contenuti utili per integrare le ultime notizie uscite. Non troverete mai, come succede in quasi tutti i quotidiani on line, le prime tre righe dell’articolo in chiaro… e una piccola tassa per poter leggere tutto il resto.

Sembra una frase retorica ma non lo è: “Periscopio è un giornale senza padrini e senza padroni”. Siamo orgogliosamente antifascisti, pacifisti, nonviolenti, femministi, ambientalisti. Crediamo nella Sinistra (anche se la Sinistra non crede più a se stessa), ma non apparteniamo a nessuna casa politica, non fiancheggiamo nessun partito e nessun leader. Anzi, diffidiamo dei leader e dei capipopolo, perfino degli eroi. Non ci piacciono i muri, quelli materiali come quelli immateriali, frutto del pregiudizio e dell’egoismo. Ci piace “il popolo” (quello scritto in Costituzione) e vorremmo cancellare “la nazione”, premessa di ogni guerra e di ogni violenza.

Periscopio è quindi un giornale popolare, non nazionalpopolare. Un quotidiano “generalista”, scritto per essere letto da tutti (“quelli che hanno letto milioni di libri o che non sanno nemmeno parlare” F. De Gregori), da tutti quelli che coltivano la curiosità, e non dalle elites, dai circoli degli addetti ai lavori, dagli intellettuali del vuoto e della chiacchiera.

Periscopio è proprietà di un azionariato diffuso e partecipato, garanzia di una gestitone collettiva e democratica del quotidiano. Si finanzia, quindi vive, grazie ai liberi contributi dei suoi lettori amici e sostenitori. Accetta e ospita sponsor ed inserzionisti solo socialmente, eticamente e culturalmente meritevoli.

Nato quasi otto anni fa con il nome Ferraraitalia già con una vocazione glocal, oggi il quotidiano è diventato: Periscopio naviga già in mare aperto, rivolgendosi a un pubblico nazionale e non solo. Non ci dimentichiamo però di Ferrara, la città che ospita la redazione e dove ogni giorno si fabbrica il giornale. e Ferraraitalia continua a vivere dentro Periscopio all’interno di una sezione speciale, una parte importante del tutto.

Oggi Periscopio ha oltre 320.000 lettori, ma vogliamo crescere e farsi conoscere. Dipenderà da chi lo scrive ma soprattutto da chi lo legge e lo condivide con chi ancora non lo conosce. Per una volta, stare nella stessa barca può essere una avventura affascinante. Buona navigazione a tutti.

Tutti i contenuti di Periscopio, salvo espressa indicazione, sono free. Possono essere liberamente stampati, diffusi e ripubblicati, indicando fonte, autore e data di pubblicazione su questo quotidiano.

Francesco Monini

direttore responsabile

Chi volesse chiedere informazioni sul nuovo progetto editoriale, può scrivere a: direttore@periscopionline.it