In Bretagna i campanili delle chiese sono dita aguzze verso il cielo. In molti piccoli centri la chiesa è all’ingresso del paese, per ribadire che il divino vien prima dell’umano.

Il patrimonio storico della cattolicità è conservato generalmente con cura. Le chiese – anche se oggi molto meno frequentate – sono un elemento costitutivo della cultura bretone, dal medioevo all’età moderna. Cultura in maggior parte gotica, solidificata dal XV secolo in poi, severa, slanciata e non di rado imponente, con edifici in cui sono esposte statue più che quadri e nei quali c’è dunque la personificazione della religione più che la sua rappresentazione. La statua, pur essendo immota, è più vicina all’uomo, esprime un carisma ed un potere maggiore dell’immagine dipinta.

Si ritrova questo carisma nelle sculture funerarie dei calvari che si trovano nei 23 enclos parrocchiali dell’alto Finistère. Negli enclos la parrocchia è un luogo chiuso, ben delimitato dentro l’agglomerato urbano dai suoi confini: un luogo di culto, di eterno riposo dei morti – in tutti gli enclos sorgono ossari – e di residenza del curato, o del vescovo in alcuni casi, che erano autorità indiscusse. I calvari sono rappresentazioni in pietra della Passione di Cristo, con scene drammatiche di persone a volte crudeli e ghignanti che assistono o partecipano alle ultime ore di Gesù.

Il cattolicesimo bretone – trovo scritto a Guimiliau, un paesino di 900 abitanti – è legato ai propri santi, alle proprie campane – che nei paesi battono ancora oggi le ore – ai propri morti ed è diverso dal cattolicesimo romano che storicamente ha inteso impressionare, educare, sedurre.

L’immagine sorridente di papa Francesco, ritratta in un manifesto affisso qui e in molte altre chiese, supera forse questa dicotomia e impersona il cattolicesimo del Ventunesimo secolo che cerca l’uomo, lo interroga e lo responsabilizza. E lo vuole abbracciare.

Franco Stefani

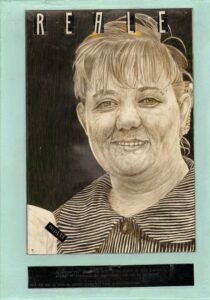

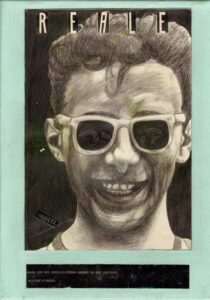

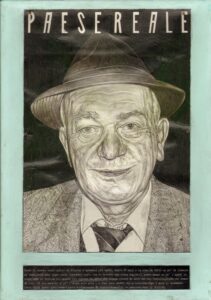

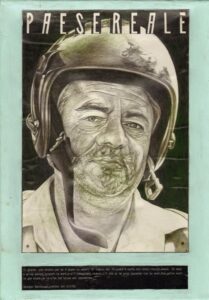

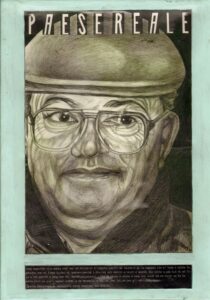

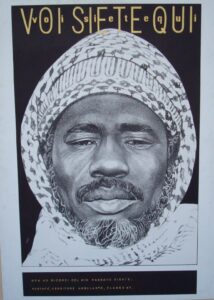

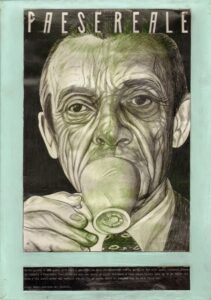

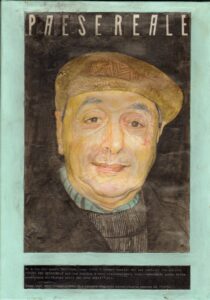

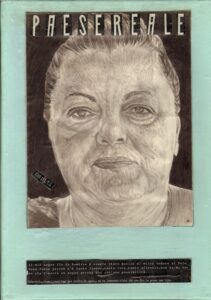

Ogni giorno politici, sociologi economisti citano un fantomatico “Paese Reale”. Per loro è una cosa che conta poco o niente, che corrisponde al “piano terra”, alla massa, alla gente comune. Così il Paese Reale è solo nebbia mediatica, un’entità demografica a cui rivolgersi in tempo di elezioni.

Ma di cosa e di chi è fatto veramente il Paese Reale? Se ci pensi un attimo, il Paese Reale siamo Noi, siamo Noi presi Uno a Uno. L’artista polesano Piermaria Romani si è messo in strada e ha pensato a una specie di censimento. Ha incontrato di persona e illustrato il Paese Reale. Centinaia di ritratti e centinaia di storie.

(Cliccare sul ritratto e ingrandire l’immagine per leggere il testo)

PAESE REALE

di Piermaria Romani

Caro lettore

Dopo molti mesi di pensieri, ripensamenti, idee luminose e amletici dubbi, quello che vi trovate sotto gli occhi è il Nuovo Periscopio. Molto, forse troppo ardito, colorato, anticonvenzionale, diverso da tutti gli altri media in circolazione, in edicola o sul web.

Se già frequentate queste pagine, se vi piace o almeno vi incuriosisce Periscopio, la sua nuova veste grafica e i nuovi contenuti vi faranno saltare di gioia. Non esiste in natura un quotidiano online con il coraggio e/o l’incoscienza di criticare e capovolgere l’impostazione classica di questo “il giornale” un’idea (geniale) nata 270 anni fa, ma che ha introdotto dei codici precisi rimasti quasi inalterati. Nemmeno la rivoluzione digitale, la democrazia informava, la nascita della Rete, l’esplosione dei social media, hanno cambiato di molto le testate giornalistiche, il loro ordine, la loro noia.

Tanto che qualcuno si è chiesto se ancora servono, se hanno ancora un ruolo e un senso i quotidiani. Arrivano sempre “dopo la notizia”, mettono tutti lo stesso titolo in prima pagina, seguono diligentemente il pensiero unico e il potente di turno, ricalcano in fotocopia le solite sezioni interne: politica interna, esteri, cronaca, economia, sport…. Anche le parole sembrano piene di polvere, perché il linguaggio giornalistico, invece di arricchirsi, si è impoverito. Il vocabolario dei quotidiani registra e riproduce quello del sottobosco politico e della chiacchiera televisiva, oppure insegue inutilmente la grande nuvola confusa del web.

Periscopio propone un nuovo modo di essere giornale, di fare informazione. di accostare Alto e Basso, di rapportarsi al proprio pubblico. Rompe compartimenti stagni delle sezioni tradizionali di quotidiani. Accoglie e dà riconosce uguale dignità a tutti i generi e tutti linguaggi: così in primo piano ci può essere una notizia, un commento, ma anche una poesia o una vignetta. Abbandona la rincorsa allo scoop, all’intervista esclusiva, alla firma illustre, proponendo quella che abbiamo chiamato “informazione verticale”: entrare cioè nelle “cose che accadono fuori e dentro di noi”, denunciare Il Vecchio che resiste e raccontare Il Nuovo che germoglia, stare dalla parte dei diritti e denunciare la diseguaglianza che cresce in Italia e nel mondo. .

Con il quotidiano di ieri, così si diceva, oggi ci si incarta il pesce. Non Periscopio, la sua “informazione verticale” non invecchia mai e dal nostro archivio di quasi 50.000 articoli (disponibile gratuitamente) si pescano continuamente contenuti utili per integrare le ultime notizie uscite. Non troverete mai, come succede in quasi tutti i quotidiani on line, le prime tre righe dell’articolo in chiaro… e una piccola tassa per poter leggere tutto il resto.

Sembra una frase retorica ma non lo è: “Periscopio è un giornale senza padrini e senza padroni”. Siamo orgogliosamente antifascisti, pacifisti, nonviolenti, femministi, ambientalisti. Crediamo nella Sinistra (anche se la Sinistra non crede più a se stessa), ma non apparteniamo a nessuna casa politica, non fiancheggiamo nessun partito e nessun leader. Anzi, diffidiamo dei leader e dei capipopolo, perfino degli eroi. Non ci piacciono i muri, quelli materiali come quelli immateriali, frutto del pregiudizio e dell’egoismo. Ci piace “il popolo” (quello scritto in Costituzione) e vorremmo cancellare “la nazione”, premessa di ogni guerra e di ogni violenza.

Periscopio è quindi un giornale popolare, non nazionalpopolare. Un quotidiano “generalista”, scritto per essere letto da tutti (“quelli che hanno letto milioni di libri o che non sanno nemmeno parlare” F. De Gregori), da tutti quelli che coltivano la curiosità, e non dalle elites, dai circoli degli addetti ai lavori, dagli intellettuali del vuoto e della chiacchiera.

Periscopio è proprietà di un azionariato diffuso e partecipato, garanzia di una gestitone collettiva e democratica del quotidiano. Si finanzia, quindi vive, grazie ai liberi contributi dei suoi lettori amici e sostenitori. Accetta e ospita sponsor ed inserzionisti solo socialmente, eticamente e culturalmente meritevoli.

Nato quasi otto anni fa con il nome Ferraraitalia già con una vocazione glocal, oggi il quotidiano è diventato: Periscopio naviga già in mare aperto, rivolgendosi a un pubblico nazionale e non solo. Non ci dimentichiamo però di Ferrara, la città che ospita la redazione e dove ogni giorno si fabbrica il giornale. e Ferraraitalia continua a vivere dentro Periscopio all’interno di una sezione speciale, una parte importante del tutto.

Oggi Periscopio ha oltre 320.000 lettori, ma vogliamo crescere e farsi conoscere. Dipenderà da chi lo scrive ma soprattutto da chi lo legge e lo condivide con chi ancora non lo conosce. Per una volta, stare nella stessa barca può essere una avventura affascinante. Buona navigazione a tutti.

Tutti i contenuti di Periscopio, salvo espressa indicazione, sono free. Possono essere liberamente stampati, diffusi e ripubblicati, indicando fonte, autore e data di pubblicazione su questo quotidiano.

Francesco Monini

direttore responsabile

Chi volesse chiedere informazioni sul nuovo progetto editoriale, può scrivere a: direttore@periscopionline.it