OUT OF TIME. RIPARTIRE DALLA NATURA

Cinque artiste internazionali alla biennale donna di Ferrara.

Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già creata.

(Albert Einstein)

La XIX edizione della Biennale Donna, sorprende nuovamente. Perché sorpresa, estro, creatività, originalità, sensibilità e meraviglia sono, ancora una volta, donna. Dal 27 marzo al 29 maggio il Padiglione d’Arte Contemporanea di Ferrara ospita la mostra OUT OF TIME. Ripartire dalla natura, a cura di Silvia Cirelli e Catalina Golban, una collettiva che presenta opere di cinque artiste internazionali: Mónica De Miranda (Portogallo, 1976), Christina Kubisch (Germania, 1948), Diana Lelonek (Polonia, 1988), Ragna Róbertsdóttir (Islanda, 1945) e Anaïs Tondeur (Francia, 1985).

Mi ci sono avvicinata con curiosità e umiltà, quasi con un poco di timore reverenziale, visto il tema complesso che sapevo di andare a incontrare. La mostra, infatti, illustra la necessità di ripensare le strutture radicate in una società impazzita che non sta più al passo con l’Uomo, di riorganizzare le pratiche consolidate in ambito sociale ed economico e mostrare i legami con il dibattito ecologico in corso. Un dibattito complesso e che mette di fronte a tante responsabilità condivise. Il risultato è davvero brillante.

La diversa consapevolezza rispetto all’ambiente naturale che ci circonda che si è sviluppata negli ultimi anni (considerando anche i giovani dei Fridays for Future, ma non solo) e che oggi, soprattutto dopo il terribile tempo di pandemia, si va rafforzando, chiama tutti ad una riflessione più acuta sulla consapevolezza che il modello finora seguito non regge più. Lo sviluppo a tutti i costi e il mantra della crescita continua non sono più sostenibili. Il modello di sviluppo finora perseguito è obsoleto e non regge più.

La diversa consapevolezza rispetto all’ambiente naturale che ci circonda che si è sviluppata negli ultimi anni (considerando anche i giovani dei Fridays for Future, ma non solo) e che oggi, soprattutto dopo il terribile tempo di pandemia, si va rafforzando, chiama tutti ad una riflessione più acuta sulla consapevolezza che il modello finora seguito non regge più. Lo sviluppo a tutti i costi e il mantra della crescita continua non sono più sostenibili. Il modello di sviluppo finora perseguito è obsoleto e non regge più.

Come se non bastasse, la guerra in corso sta mostrando anche la debolezza di un sistema energetico fallibile e in fallimento. Chi parla della necessità dell’essere disposti a un qualche sacrificio ci porta a confrontarci anche con questo crescente bisogno di rinunce.

Non vorrei divagare troppo, ma vi invito, in proposito, a leggere La fine del mondo storto di Mauro Corona, uscito nel 2010. Incredibilmente attuale. Un giorno il mondo si sveglia e scopre che sono finiti il petrolio, il carbone e l’energia elettrica. È pieno inverno, soffia un vento ghiacciato e il freddo è insopportabile. Gli uomini si guardano l’un l’altro. E ora come faranno? Come sopravviveranno e chi ce la farà? La stagione gelida che non perdona avanza e non ci sono termosifoni a scaldare, il cibo scarseggia, non c’è nemmeno più luce a illuminare le notti. Le città sono diventate un deserto silenzioso, senza traffico e senza rumori. Tutto tace (e non era forse così anche in pandemia?). Rapidamente, gli uomini capiscono che se vogliono arrivare alla fine di quell’inverno di fame e paura, devono guardare indietro, tornare alla sapienza dei nonni che ancora erano in grado di fare le cose con le mani e, soprattutto, ascoltavano la natura per cogliere i suoi insegnamenti. Resi uguali dalla difficoltà estrema, gli uomini si incammineranno verso la possibilità di un futuro più giusto e pacifico, che arriverà insieme alla tanto attesa primavera. Ma il destino del mondo è incerto, consegnato nelle mani incaute dell’uomo… Cosa di più attuale???

Non vorrei divagare troppo, ma vi invito, in proposito, a leggere La fine del mondo storto di Mauro Corona, uscito nel 2010. Incredibilmente attuale. Un giorno il mondo si sveglia e scopre che sono finiti il petrolio, il carbone e l’energia elettrica. È pieno inverno, soffia un vento ghiacciato e il freddo è insopportabile. Gli uomini si guardano l’un l’altro. E ora come faranno? Come sopravviveranno e chi ce la farà? La stagione gelida che non perdona avanza e non ci sono termosifoni a scaldare, il cibo scarseggia, non c’è nemmeno più luce a illuminare le notti. Le città sono diventate un deserto silenzioso, senza traffico e senza rumori. Tutto tace (e non era forse così anche in pandemia?). Rapidamente, gli uomini capiscono che se vogliono arrivare alla fine di quell’inverno di fame e paura, devono guardare indietro, tornare alla sapienza dei nonni che ancora erano in grado di fare le cose con le mani e, soprattutto, ascoltavano la natura per cogliere i suoi insegnamenti. Resi uguali dalla difficoltà estrema, gli uomini si incammineranno verso la possibilità di un futuro più giusto e pacifico, che arriverà insieme alla tanto attesa primavera. Ma il destino del mondo è incerto, consegnato nelle mani incaute dell’uomo… Cosa di più attuale???

Dicevamo, quindi, anche partendo dalle incredibili, illuminate e profetiche pagine di Corona, che la nostra terribile epoca antropocentrica ha bisogno di essere ripensata tramite nuovi paradigmi, che potrebbero (e dovrebbero) prefigurare un modo altro di essere nel mondo. L’antropocene, termine coniato, nel 2000, per l’era geologica attuale dal chimico olandese premio Nobel Paul Crutzen (mentre la data-simbolo del suo inizio il 16 luglio 1945 è frutto di una ricerca compiuta da un gruppo internazionale di studiosi), oggetto di un omonimo film del 2018 molto duro ma reale, si presenta ormai chiaramente come questa era terribile e inquieta in ci viviamo dalla quale, in qualche modo, bisogna tornare indietro.

Dicevamo, quindi, anche partendo dalle incredibili, illuminate e profetiche pagine di Corona, che la nostra terribile epoca antropocentrica ha bisogno di essere ripensata tramite nuovi paradigmi, che potrebbero (e dovrebbero) prefigurare un modo altro di essere nel mondo. L’antropocene, termine coniato, nel 2000, per l’era geologica attuale dal chimico olandese premio Nobel Paul Crutzen (mentre la data-simbolo del suo inizio il 16 luglio 1945 è frutto di una ricerca compiuta da un gruppo internazionale di studiosi), oggetto di un omonimo film del 2018 molto duro ma reale, si presenta ormai chiaramente come questa era terribile e inquieta in ci viviamo dalla quale, in qualche modo, bisogna tornare indietro.

Lo sguardo con cui siamo abituati a vedere il mondo è assolutamente antropocentrico, una realtà nella quale gli esseri umani sono la (sola) misura di tutte le cose. Tutto ciò che non è umano è un contorno, un decoro, una bella cartolina, una compagnia, una proprietà. I mondi vegetale e animale sono solo un bel panorama. Mentre noi, in realtà, siamo quella Natura e il pianeta non ci appartiene, anzi, ne siamo ospiti spesso maleducati e irrispettosi. I disastri urbani sono stati presentati come simbolo di modernità, così come lo sono state alcune scoperte che ci avrebbero semplificato la vita quotidiana (basti pensare alla banale plastica e al miracolo dell’usa e getta di quando eravamo ragazzini). L’Uomo ha sempre avuto bisogno del controllo, quello dell’identità, della perfezione, della bellezza, della purezza, della perfezione dell’abilità, della felicità, del potere. Oggi che lo sta perdendo mostra sempre di più la sua fragilità e solo il recupero del suo essere natura lo potrà salvare.

È quindi inevitabile che l’arte affronti il mondo di oggi con le sue questioni ecologiche più pressanti. Le riflessioni che ne derivano da ambiti differenti confluiscono, attraverso diversi linguaggi artistici (installazioni, fotografie e video), in una mostra che esplora il rapporto tra l’essere umano e l’ambiente, ed esamina le interazioni tra essi. Ponendo anche l’attenzione sulle modalità di appropriazione dell’ambiente come conseguenza drammatica dello sfruttamento delle risorse naturali. Un ulteriore monito al doversi saper fermare in tempo. Un grido.

Le cinque artiste in mostra indagano gli scambi e la possibile alleanza tra tutti gli esseri viventi ospitati da questo pianeta. Diverse sono le prospettive che richiamano l’attenzione sui modi in cui la natura è stata stravolta nella ricerca dell’egemonia da parte dell’essere umano, mettendone in luce le ripercussioni sull’ambiente e sul tessuto sociale.

Secondo il filosofo Emanuele Coccia, “il mondo non è un luogo ma è lo stato di immersione di ogni cosa in ogni altra cosa, la mescolanza che rovescia istantaneamente la relazione di inerenza topologica”. Il mondo, che lui identifica con la stessa natura, è dunque mescolanza. Tutto è in tutto, diceva Anassagora. Una mescolanza che chiede co-abitazione, co-operazione, co-creazione, co-narrazione, compenetrazione. E la natura è proprio la mescolanza di ogni cosa, ogni essere ha senso non nella sua identità e separatezza ma nella sua partecipazione alla mescolanza. Il percorso che ci accingiamo a fare oggi al PAC porta a questa conclusione.

La mostra si apre con l’islandese Ragna Róbertsdóttir, artista dal lavoro minimalista, che sorprende per l’impiego di componenti dall’evidente potenza materica. Lava, vetro, pomice, ossidiana, rocce vulcaniche, sale, o conchiglie caratterizzano una personale impronta espressiva che sfocia in un legame viscerale con il mondo naturale. Dentro la terra, da essa si sprigiona potenza, la materia che diventa solida, la forza della natura che modella, scolpisce, permea, avvolge e (s)travolge. Alcuni dei suoi lavori, dal 1984 al 2017, sono raccolti anche in una bella (e suggerita) pubblicazione. In un’originale intervista del 2018 per l’Icelandc Art Center, l’artista, che vive tra Arnarfjörður e Berlino, sottolinea come il suo metodo sia un interessante mix fra l’intenzione e il caso: non ha mai il controllo dei risultati del suo lavoro.

Ragna Robertsdottir, Saltscape

Oltre ad alcune delle sue opere più significative, come la serie in bianco e nero Saltscape, realizzata con sale marino e sale di lava nero, o View, dove domina la lava rossa del vulcano Seyðishólar (sempre un dipinto monocromo ma, a una visione più attenta, si scoprono il caos e l’ordine di cui è capace la natura), la Biennale Donna ospita anche un’altra grande installazione della lava scura che, guardata da lontano assomiglia a un dipinto minimalista, monocromo e austero: tanti puntini neri. Avvicinandosi, invece che pittura, ci si trova di fronte a migliaia di granelli provenienti dal vulcano islandese Heika: su uno strato di colla, l’artista getta a mani nude i residui di lava, alcuni dei quali si attaccano alla superficie, mentre altri cadono a terra. Questi ultimi vengono recuperati e riposizionati con minuziosa attenzione, in un equilibrio casualità/intento che filtra tutto il processo creativo, evidenziando quanto la natura stessa ceda spesso alla fatalità. Qui vedo la forza.

Di differente sintesi poetica e di diversa narrativa è invece l’approccio della francese Anaïs Tondeur, la cui ricerca si concentra su una pratica artistica di derivazione scientifica, frutto di studi realizzati con la collaborazione di geologi, oceanografi, fisici e antropologi (fra essi, Germain Meulemans). Le due installazioni multidisciplinari presentate in mostra (A memory of ocean e Petrichor) sono, infatti, la traduzione visiva di indagini scientifiche rispettivamente dedicate alle tracce del petricore, l’inconfondibile odore della pioggia sul suolo asciutto, e all’analisi dei cicli oceanici, di vitale importanza per una maggiore comprensione dei cambiamenti climatici terrestri.

In particolare, il neologismo petricore – composto dal greco petra, pietra, e ichor, termine usato da Omero per definire il sangue degli dèi – fu coniato negli anni Sessanta da due scienziati australiani. L’indagine di Tondeur rileva l’intreccio di interazioni invisibili tra l’acqua piovana, l’attività dei batteri del suolo, il sole che li riscalda e le condizioni atmosferiche che intrappolano l’ozono. Attraverso un’installazione quasi onirica, lo spettatore è invitato a soffermarsi sulle potenzialità del suolo e la sua interrelazione con altri elementi, micro e macro organismi.

Per l’Oceano, invece, l’artista si affida alla comunità oceanografica internazionale per avere una raccolta di campioni e dare sostanza a una storia liquida: grazie a vari laboratori nel mondo e al fisico Jean-Marc Chomaz, ha raccolto da ogni oceano campioni d’acqua a diverse profondità, dalla superficie fino a 8000 metri. La collezione narra così il viaggio secolare, attraverso la memoria delle acque e delle correnti oceaniche, della circolazione termoalina. Collega tutte le acque del pianeta in circa 1500 anni, con un anello di correnti che distribuisce il calore globalmente. Gli attuali cambiamenti climatici concorrono a ridurre il volume dell’acqua che precipita verso l’abisso, rallentando di conseguenza la circolazione termoalina con potenziali gravi conseguenze sulle temperature mondiali.

Qui vedo l’odore intenso della natura, la bufera (del clima) e l’interconnessione della(e) vita (e).

La Biennale prosegue poi con il mondo visionario di Mónica De Miranda, poliedrica artista portoghese di origini angolane, che vive tra Lisbona e Luanda, la cui eredità culturale ha fortemente influenzato il suo percorso artistico, portandola all’esplorazione dell’evoluzione ambientale da un punto di vista antropologico. Confrontandosi con le ferite di un colonialismo violento, l’artista si sofferma sulle convergenze fra stratificazione sociale e cambiamento dell’ecosistema, proponendo “geografie emozionali” – come lei stessa le definisce – cioè narrazioni urbane che seguono intimi processi identitari.

L’installazione Under water raffigura un prezioso ecosistema, un angolo di rara biodiversità che viene però completamente estrapolato dal proprio contesto naturale per essere posizionato in un luogo inconsueto e ad esso estraneo. La flora autoctona e l’insolito acquario suggeriscono una vulnerabile precarietà, uno smarrimento, un allontanamento dal proprio sicuro habitat. Uno sradicamento di questo munito ecosistema che si riflette nello strappo sociale e culturale subito dai colonizzati della fotografia riflessa nello specchio accanto, costretti a risanare un trauma perpetrato per secoli e nei secoli.

All that burns melts into air (2020) è stupefacente, vi invito a visionare anche un estratto del video ad esso dedicato. Qui, fra le ferite di un colonialismo violento, vedo la città serrata e fortemente urbanizzata che prevarica e soffoca la natura.

La prevaricazione dell’uomo sulla natura torna baricentrica anche nel percorso creativo della polacca Diana Lelonek, la più giovane (classe 1988), laureata al dipartimento di Fotografia della Facoltà di Comunicazione Multimediale della University of Art in Poznan. Avevamo sentito parlare dell’artista, in occasione di una mostra, Diana Lelonek: Buona fortuna, organizzata a Roma presso il Pastificio Cerere nel 2020. Diana crea progetti interdisciplinari basati su una ricerca ispirata alle scienze naturali e all’eco-attivismo, che sollevano la questione dell’impatto umano sulla natura e la fine dell’antropocentrismo come epoca geologica in cui l’ecosistema terrestre è fortemente condizionato dagli effetti dell’azione dell’uomo. L’artista, offrendo una visione critica sui processi di sovrapproduzione, focalizza la sua parabola espressiva sulla possibilità di soluzioni alternative di convivenza e coesione fra mondo naturale e mondo umano. Tale approccio empatico detta le basi di un’interdipendenza fra specie e l’accettazione di uno scenario trasversale di chiara rottura rispetto a quello attuale. Nell’opera Ministry of the Environment overgrown by Central European mixed forest, realizzata per una campagna pubblicitaria del collettivo Sputnik Photos, denuncia la grave politica di disboscamento dell’ultimo polmone vergine d’Europa, la foresta di Bialowieza, portata avanti nel 2016 dal governo polacco. Allo stesso tempo, filtra il messaggio con poesia sublime, in bilico fra triste presago e consapevole allarme. In questa foto, la vegetazione selvaggia riconquista i propri spazi, la lontana presenza di cerbiatti che scrutano l’osservatore, quasi a volergli intimare di andarsene. L’impronta umana è devastante.

Qui vedo l’Umano che supera l’Umano e la natura che, tentando di recuperare il proprio spazio, chiama aiuto.

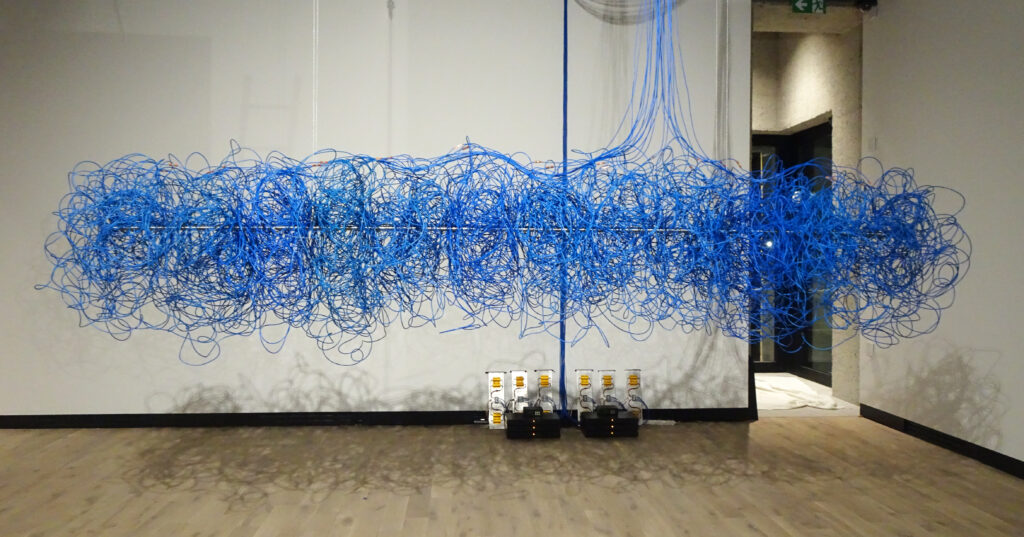

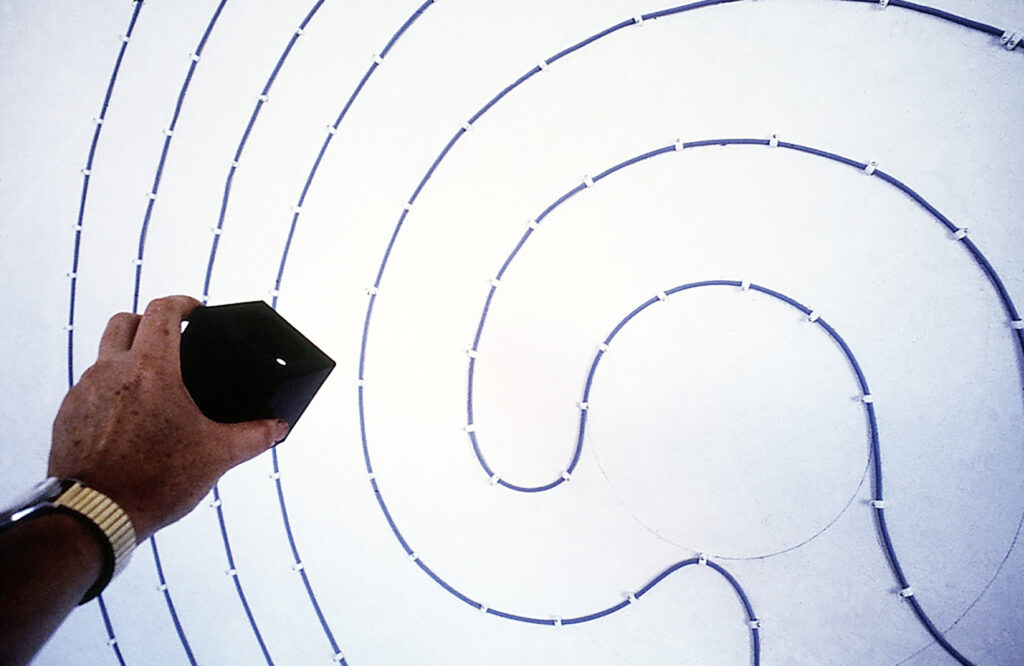

Chiude il percorso espositivo il lavoro di Christina Kubisch, una delle più incisive figure della sound art tedesca. Attingendo a un’estetica inedita, la compositrice (ma non solo, ha, infatti, studiato pittura, musica – flauto e composizione – e musica elettronica ad Amburgo) è riuscita nell’intento di proiettare “paesaggi acustici” attraverso l’esplorazione del potere del suono. Le sue polifoniche installazioni sonore indagano il cosiddetto inquinamento acustico silenzioso, esperienza sensoriale fondamentale per poter comprendere lo stato di saturazione elettromagnetica diffusa intorno a noi.

Il respiro del mare è un’opera costituita da due forme identiche, simili a labirinti realizzati con cavi elettrici al cui interno scorre un suono preregistrato. Una struttura contiene il suono perpetuo del mare, l’altra il respiro dell’artista. Spostandosi da un labirinto all’altro, grazie a piccoli altoparlanti realizzati ad hoc, il visitatore cattura e sente le onde elettromagnetiche che viaggiano attraverso il cavo, mentre lo spostamento nello spazio da una forma all’altra gli consente di mescolare i suoni dando vita, appunto, al respiro del mare.

Qui vedo il suono prorompente della natura che respinge il chiasso umano, che satura.

Noi, voi, loro, tutti insieme. Ci sarebbe da raccontare ancora per ore… Il percorso che potrete fare, se solo lo volete veramente, è unico, davvero. Siete incuriositi, almeno un po’?

Non ci salveremo se non ricuciremo tutti i fili di questa tela lacerata che siamo diventati – Rossana Rossanda

OUT OF TIME. Ripartire dalla natura

27 marzo – 29 maggio 2022, Padiglione d’Arte Contemporanea, Corso Porta Mare 5, Ferrara

A cura di Silvia Cirelli e Catalina Golban. Organizzatori: UDI – Unione Donne in Italia e Servizio Musei d’Arte – Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea in collaborazione con la Fondazione Ferrara Arte, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna

Orari di apertura: 10.00 – 18.00, chiuso il lunedì. Aperto anche 18 e 25 aprile, 1° maggio

Crediti fotografici: Monica De Miranda: © l’artista e Sabrina Amrani, Madrid; Christina Kubisch: ph. Nikolas Brade, © Christina Kubisch; Diana Lelonek: ph. Yulia Krivich / Szum Magazine; Ragna Robertsdottir: © Jóhanna Ólafsdóttir; Anaïs Tondeur: ph. Patricio Retamal